Seit 2006 ist die Zahl der Fehltage deutscher Arbeitnehmer aufgrund psychischer Erkrankungen erstmals gesunken. Das geht aus der aktuellen Krankenstands-Analyse der DAK hervor. Trotzdem rangieren Erkrankungen der Psyche mit 15,2 Prozent noch immer auf Rang drei der häufigsten Erkrankungen. Am häufigsten trat dabei die Diagnose Depressionen auf.

Psychische Erkrankungen: Rückgang bei Ausfalltagen

DAK-Gesundheit legt Analyse der Fehltage für 2018 vor: Krankenstand steigt insgesamt leicht an

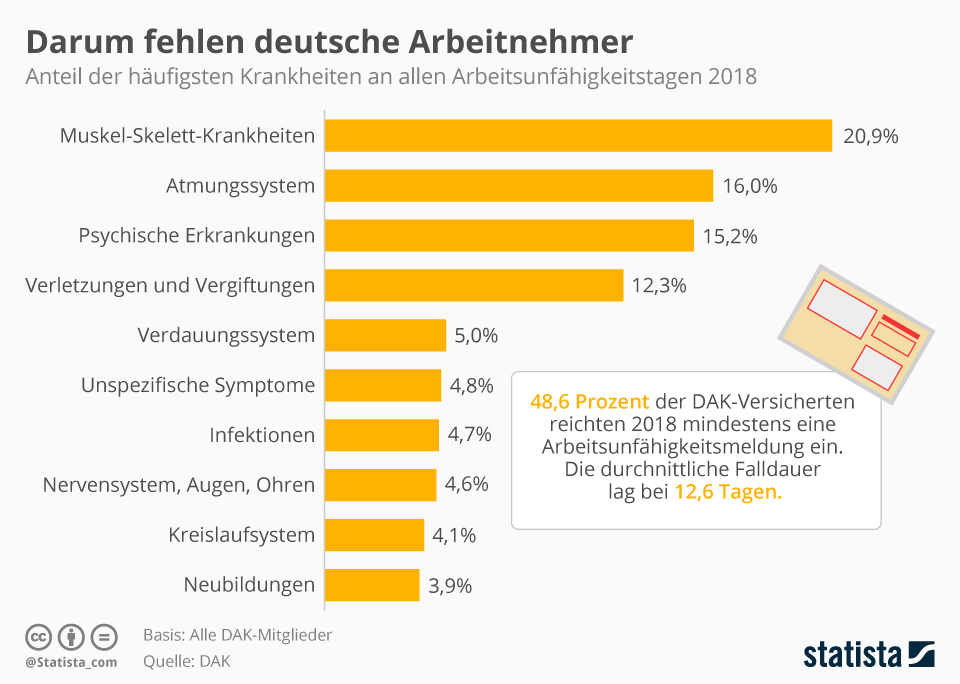

Erstmals seit 2006 sind die Fehltage im Job wegen psychischer Erkrankungen leicht zurückgegangen: 2018 gab es 236 Fehltage je 100 Beschäftigte. Das sind 5,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Trotz dieses Rückgangs rangieren Seelenleiden auf Platz drei beim Anteil am Gesamtkrankenstand des vergangenen Jahres. Das zeigt die Krankenstands-Analyse der DAK-Gesundheit für das Jahr 2018. Die meisten Fehltage entfielen auf Muskel-Skelett-Erkrankungen wie beispielsweise Rückenschmerzen, gefolgt von Atemwegs- erkrankungen. Insgesamt meldeten sich Deutschlands Arbeitnehmer im vergangenen Jahr etwas häufiger krank als im Jahr zuvor: Der Gesamtkrankenstand stieg von 4,1 Prozent auf 4,2 Prozent. Hauptgrund für die vermehrten Krankmeldungen war die starke Grippewelle zu Beginn des Jahres.

Psychische Erkrankungen hatten 2018 einen Anteil von 15,2 Prozent am Gesamtkrankenstand. Die durchschnittliche Falldauer betrug 33,7 Tage. Unter den psychischen Erkrankungen entfielen die meisten Fehltage auf Depressionen mit rund 93 Tagen je 100 Versicherte – ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent. Aufgrund von Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen gab es 2018 rund 51 Fehltage je 100 Versicherte. Hier gab es einen leichten Anstieg um vier Prozent.

Beim Blick auf die Geschlechter wird deutlich: Bei Frauen verursachten psychische Erkrankungen 63 Prozent mehr Fehltage als bei Männern (298 zu 183 Ausfalltage je 100 Versicherte).

Gesamtkrankenstand: die Meisten fehlten wegen Rücken & Co.

Insgesamt ließen sich mehr als die Hälfte der Fehltage 2018 auf drei Krankheitsarten zurückführen: An erster Stelle standen Rückenleiden und andere Muskel-Skelett-Erkrankungen. Etwa jeder fünfte Fehltag wurde damit begründet (20,9 Prozent). Danach folgten Atemwegserkrankungen mit 16 Prozent am Gesamtkrankenstand und psychische Erkrankungen (15,2 Prozent). Insgesamt dauerte eine Krankschreibung 2018 im Schnitt 12,6 Tage – das sind 0,2 Tage weniger als im Vorjahr. Und: Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer war gar nicht krankgeschrieben (51,4 Prozent). Für die aktuelle

Krankenstands-Analyse hat das Berliner IGES Institut die Daten von rund 2,5 Millionen erwerbstätig Versicherten der DAK-Gesundheit für das Jahr 2018 ausgewertet.

Vergleich: Die wichtigsten Diagnosen beim Krankenstand in den Jahren 2018 und 2017

2018

1. Muskel-Skelett-System (20,9 Prozent)

2. Atmungssystem (16,0 Prozent)

3. Psychische Erkrankungen (15,2 Prozent)

4. Verletzungen und Vergiftungen (12,3 Prozent)

5. Verdauungssystem (5,0 Prozent)

6. Unspezifische Symptome (4,8 Prozent)

7. Infektionen (4,7 Prozent)

8. Nervensystem, Augen, Ohren (4,6 Prozent)

9. Kreislaufsystem (4,2 Prozent)

10. Neubildungen (3,9 Prozent)

2017

1. Muskel-Skelett-System (21,8 Prozent)

2. Psychische Erkrankungen (16,7 Prozent)

3. Atmungssystem (15,4 Prozent)

4. Verletzungen und Vergiftungen (11,9 Prozent)

5. Verdauungssystem (5,0 Prozent)

6. Infektionen (4,7 Prozent)

7. Nervensystem, Augen, Ohren (4,5 Prozent)

8. Neubildungen (4,4 Prozent)

9. Kreislaufsystem (4,1 Prozent)

10. Unspezifische Symptome (4,1 Prozent)