Immer mehr Geld für immer weniger Versorgung

Die Kosten der patentgeschützten Arzneimittel haben 2019 mit 21,0 Milliarden Euro erneut einen Höchststand erreicht. Damit entfallen nahezu die Hälfte der GKV-Arzneimittelkosten in Höhe von 43,9 Milliarden Euro auf diese Arzneimittel, die gleichzeitig aber nur 6,5 Prozent der Versorgung abdecken. Die Entwicklung hin zu immer teureren Patentarzneimitteln, mit denen immer weniger Patientinnen und Patienten versorgt werden, geht mit konstant hohen Gewinnmargen der international agierenden Pharmafirmen einher: Die Gewinnmargen der umsatzstärksten Unternehmen erreichten 2019 weltweit im Schnitt 24,7 Prozent und nahmen damit im Ranking der Branchen den Spitzenplatz ein. Dabei ermöglichen die hohen Preise für patentgeschützte Arzneimittel der Pharmaindustrie hohe Gewinne.

Im Jahr 2019 lagen die gesamten Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bei 249,3 Milliarden Euro und damit nach der amtlichen Ausgabenstatistik um 5,6 Prozent über den Ausgaben des Vorjahres. Die Arzneimittelausgaben waren mit einem Anteil von 16,1 Prozent an den Gesamtausgaben der drittgrößte Ausgabenposten für die gesetzlichen Krankenkassen. Die Nettokosten des GKV-Arzneimittelmarktes sind 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 Prozent gestiegen und erreichten einen Wert von 43,9 Milliarden Euro. Wie in den Vorjahren ist dafür insbesondere der Trend zu hochpreisigen Arzneimitteln verantwortlich. Einen vergleichsweise geringen Einfluss hat dagegen die Anzahl der Verordnungen, die nur geringfügig angestiegen ist (1,1 Prozent). Eine Verordnung hat damit im Jahr 2019 durchschnittlich 63,55 Euro gekostet. Das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Konzentrationstendenzen im Arzneimittelmarkt: Immer mehr Geld für immer weniger Versorgung

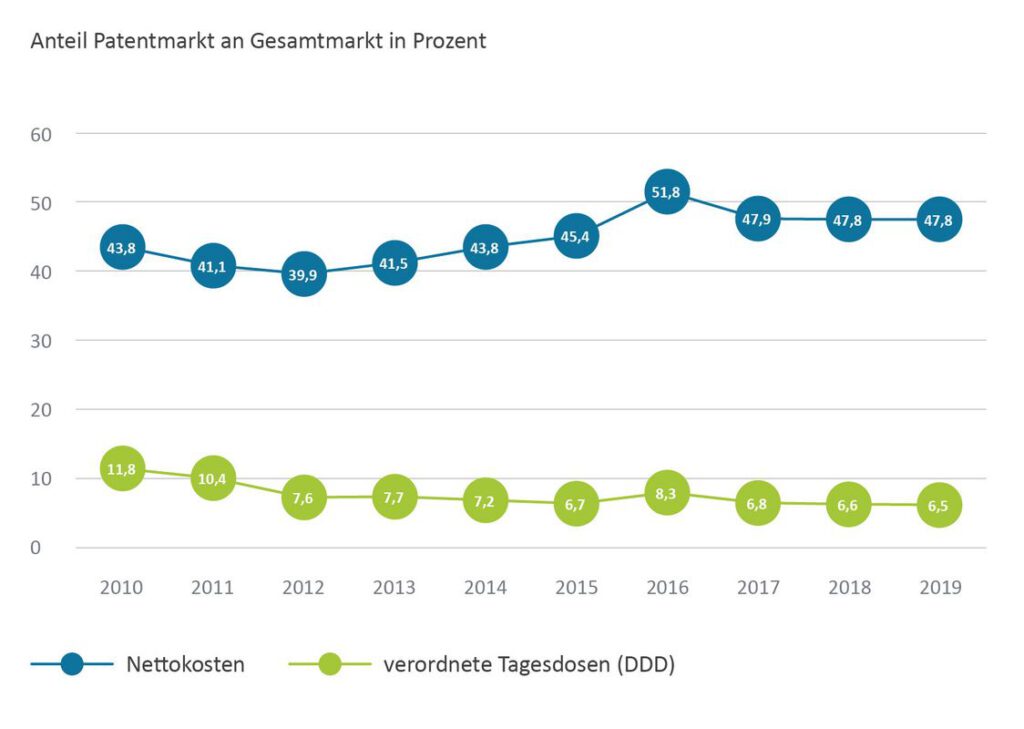

Während die durchschnittliche Verordnung für ein Generikum im Jahr 2019 33,92 Euro kostete, mussten für patentgeschützte Arzneimittel im Durchschnitt 471,50 Euro an Nettokosten ausgegeben werden. Und auch in den Gesamtkosten spielt der Patentmarkt eine gewichtige Rolle. So lagen die Nettokosten für patentgeschützte Arzneimittel 2019 bei 21,0 Milliarden Euro, was einem Anteil von 47,8 Prozent am Gesamtmarkt entspricht. Dem gegenüber steht ein Verordnungsanteil nach Tagesdosen (absolut 2,9 Milliarden) von gerade einmal 6,5 Prozent. Dabei ist der Versorgungsanteil gesunken und die Umsatzanteile sind gestiegen: Vor zehn Jahren konnten mit patentgeschützten Arzneimitteln immerhin noch 11,8 Prozent der Tagesdosen mit 43,8 Prozent der Nettokosten erreicht werden (Abbildung). Somit wird deutlich, dass im patentgeschützten Markt immer höhere Preise für Arzneimittel zur Versorgung von immer weniger Patientinnen und Patienten aufgerufen werden.

Patentgeschützte Arzneimittel: Anteil der Nettokosten und Anteil der verordneten Tagesdosen (DDD) am gesamten GKV-Arzneimittelmarkt von 2010 bis 2019