Es ist ein Krankheitsbild, das die Medizin noch immer vor viele Fragezeichen stellt: die Diagnose Reizdarm

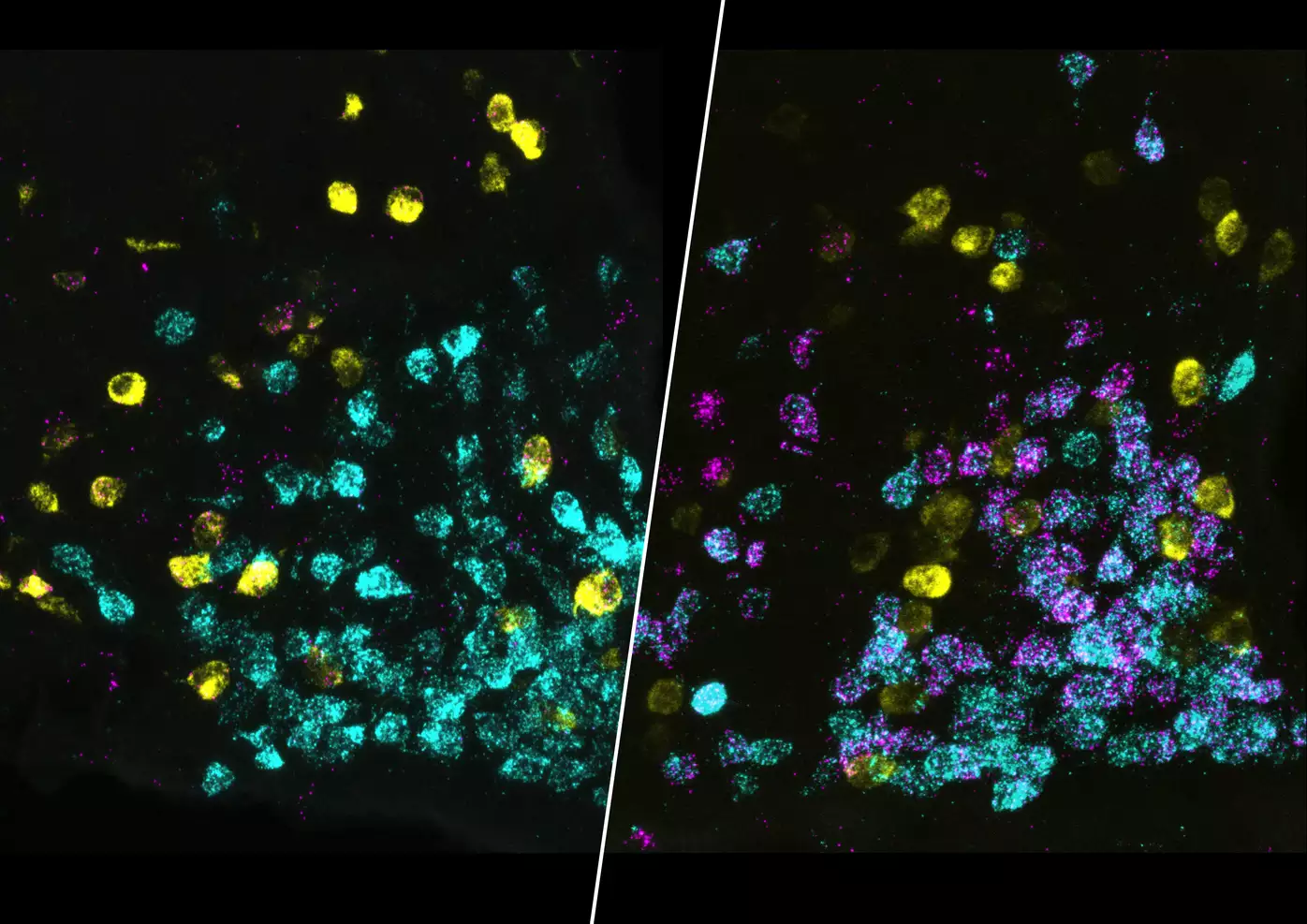

Neue Hoffnung für Millionen Betroffene: Lösliche Ballaststoffe wie Pektine könnten helfen, einen „nervösen Darm“ zu beruhigen.

Krämpfe im Bauch, Durchfälle, aber auch Verstopfung, sind die häufigsten Beschwerden, über die Betroffene klagen. Nicht wenige leiden zudem auch unter Kopfschmerzen, fühlen sich abgeschlagen, müde oder kraftlos. Häufig beeinträchtigt der „nervöse Darm“ die Lebensqualität der Menschen enorm. Die Ursachen bleiben dabei oft im Dunkeln. Die Forschung macht den Betroffenen nun neue Hoffnung: So können lösliche Ballaststoffe wie Pektine dabei helfen, einen „nervösen Darm“ zu beruhigen.

Genaue Zahlen, wie viele Menschen unter dem Reizdarmsyndrom leiden, gibt es nicht. Der Mediziner Eamonn Quigley, heute Lehrstuhlinhaber am Weill Cornell Medical College im amerikanischen Houston und einer der profiliertesten Forscher zum Thema, hat in einer vielbeachteten Forschungsarbeit zum Thema versucht, das Phänomen in verlässliche Zahlen zu fassen. Quigley geht darin davon aus, dass in Westeuropa und Nordamerika rund 15 Prozent der gesamten Bevölkerung unter diesen wiederkehrenden Darmbeschwerden leiden, wie er in seinem Fachartikel „A Global Perspective on Irritable Bowel Syndrome“ im „Journal of Gastroenterology“ schreibt.

Weiterlesen →