Rund 1,23 Millionen Menschen in Baden-Württemberg von Depressionen betroffen

Lange Ausfallzeiten von Beschäftigten mit Depressionen verursachen hohe Kosten für die Volkswirtschaft

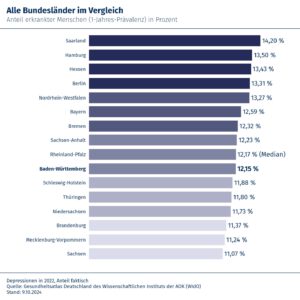

Stuttgart. Rund 1,23 Millionen Menschen in Baden-Württemberg waren laut dem aktuellen „Gesundheitsatlas Baden-Württemberg“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) im Jahr 2022 von Depressionen betroffen. Die Prävalenz der diagnostizierten Erkrankungen ist in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen und hat zuletzt mit 12,15 Prozent einen neuen Höchststand erreicht. In den Pandemiejahren ist ein Anstieg insbesondere bei jüngeren Menschen zwischen 10 und 24 Jahren sowie bei den Älteren über 65 Jahren zu erkennen. Der aktuelle Gesundheitsatlas analysiert unter anderem die regionale Verteilung der Erkrankung im Südwesten. Danach gibt es im Main-Tauber-Kreis mit 15,1 Prozent die meisten Betroffenen mit Depressions-Diagnose, während es in Heidelberg nur 8,43 Prozent der Bevölkerung waren. Der 128-seitige „Gesundheitsatlas Baden-Württemberg“ zum Thema Depression ist im Vorfeld des „Welttages der seelischen Gesundheit“ am 10. Oktober veröffentlicht worden und steht zum kostenlosen Download auf der Gesundheitsatlas-Website des WIdO bereit.

Im Verlauf der letzten fünf Jahre ist die Depressions-Prävalenz laut dem Bericht in Baden-Württemberg kontinuierlich angestiegen. Während 2017 noch 11,03 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands ab zehn Jahren eine ärztlich diagnostizierte Depression hatten, waren es im Jahr 2022 bereits 12,15 Prozent. Insbesondere bei den jüngeren (10 bis 24 Jahre) und den älteren Altersgruppen (ab 65 Jahre) gab es in den Pandemiejahren einen deutlichen Zuwachs in der Depressionsprävalenz. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Zunahme der Depressionsprävalenz durch einen hohen Anstieg unter den Jüngeren und einen leichten Anstieg unter den Älteren geprägt ist. Dabei sind jedoch insgesamt viel mehr ältere Menschen von Depressionen betroffen.

Laut der Analyse des Gesundheitsatlas Baden-Württemberg kommen Depressionen bei Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren noch selten vor. Mit zunehmendem Alter zeigt sich jedoch ein deutlicher Anstieg der Depressionshäufigkeit. In allen Altersgruppen sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Bei den 60- bis 64-Jährigen ist mehr als jede fünfte Frau (21,7 Prozent) und etwa jeder sechste Mann (15,3 Prozent) im Südwesten betroffen. In den Altersklassen zwischen 65 und 74 Jahren ist dann bei den Männern ein leichter Rückgang zu verzeichnen, bei den Frauen bleibt es nahezu gleich. Danach steigen die Prävalenzen weiter deutlich an. Der Prävalenzgipfel wird in Baden-Württemberg bei den 80- bis 84 jährigen Frauen mit 27,7 Prozent erreicht. Bei den Männern wird die höchste Prävalenz mit 19 Prozent in der Altersgruppe ab 90 Jahren gemessen.

Auf der Kreisebene zeigen sich große regionale Unterschiede bei der Häufigkeit von Depressions-Diagnosen. Nach der Analyse des Gesundheitsatlas Baden-Württemberg sind die Einwohnerinnen und Einwohner im Main-Tauber-Kreis (15,1 Prozent), im Zollernalbkreis (14,7 Prozent) und in Rottweil (14,4 Prozent) am stärksten betroffen. Am niedrigsten ist die Krankheitshäufigkeit in Lörrach mit 10 Prozent, gefolgt von Waldshut (8,9 Prozent) und Heidelberg (8,4 Prozent). Damit sind Heidelberg und Waldshut bundesweit die Regionen mit dem geringsten Anteil an Patientinnen und Patienten mit Depression. Besonders hohe Prävalenzen finden sich im deutschlandweiten Vergleich in einigen Regionen im Westen und in der Mitte Deutschlands, in Hamburg, Berlin sowie im Norden und Osten Bayerns.

Die Relevanz der Erkrankung zeigt sich auch bei den volkswirtschaftlichen Kosten, die im Gesundheitsatlas analysiert werden. So entfielen nach der letzten vorliegenden Krankheitskosten-Statistik des Statistischen Bundesamtes bundesweit 9,5 Milliarden Euro auf Depressionen. Dies entspricht 2,2 Prozent aller Krankheitskosten. Zusätzlich zu den direkten Krankheitskosten entstehen indirekte Kosten durch krankheitsbedingte Fehltage.

Der Anteil der AOK-versicherten Beschäftigten, die 2022 deutschlandweit wegen einer Depression krankheitsbedingt ausgefallen sind, ist mit 2,7 Prozent vergleichsweise gering. Allerdings fehlten die Betroffenen im Vergleich zu anderen Erkrankungen überdurchschnittlich lange an ihrem Arbeitsplatz: Die Ausfalltage wegen Depression belegen mit durchschnittlich 43 Tagen (in Baden-Württemberg sind es durchschnittlich 39 Tage) je Fall einen Spitzenplatz unter den Erkrankungen, die eine Arbeitsunfähigkeit auslösen. Auf die 34,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2022 hochgerechnet ergeben sich daraus 53,8 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage und Produktions-Ausfallkosten in Höhe von etwa 6,9 Milliarden Euro. Der Anteil der Depressionen an den gesamten volkswirtschaftlichen Kosten durch Arbeitsunfähigkeit beläuft sich somit auf 7,7 Prozent. „Unabhängig davon, welchen Einfluss berufliche Belastungen auf die Entstehung einer Depression haben, bieten Instrumente wie Fehlzeiten-Analysen oder Befragungen zur Gesundheit der Mitarbeitenden im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements die Möglichkeit, die Relevanz im eigenen Unternehmen zu erkennen und den Betroffenen entsprechende Unterstützung anzubieten. Angesichts des Fachkräftemangels kommt gerade auch dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement nach einer Depression eine wichtige Rolle zu“, sagt Andreas Kaiserauer, Geschäftsbereichsleiter Vorsorge und Prävention bei der AOK Baden-Württemberg.

Depressionen sind eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland und führen zu einer starken Einschränkung der Lebensqualität. „Oft sind Patientinnen und Patienten nicht mehr in der Lage, ihren alltäglichen Aktivitäten nachzugehen“, sagt Dr. med. Dipl.-Psych. Alexandra Isaksson, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie bei der AOK Baden-Württemberg. „Obwohl das Krankheitsbild immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt, bleibt das Bild über die Betroffenen oft von Vorurteilen und Stigmata geprägt. Das kann Patientinnen und Patienten stark belasten.“ Die meisten krankheitsbedingten Ausfälle aufgrund von Depressionen gibt es unter den Beschäftigten der Berufe in der Haus- und Familienpflege, gefolgt von Arbeitnehmern im Bereich Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik, den Altenpflegerinnen und Altenpflegern (ohne Spezialisierung), den Kassierer/-innen und Kartenverkäufer/-innen und den Berufstätigen in der Sozialverwaltung und -versicherung. Der Gesundheitsatlas Baden-Württemberg soll dazu beitragen, Wissenslücken beim Thema Depressionen zu schließen, ein Bewusstsein für die große Bedeutung dieser Erkrankung zu schaffen und Berührungsängste abzubauen.

Zum Hintergrund

Depression: Was ist das?

Depressionen werden der Gruppe der affektiven Störungen zugerechnet, die zu den psychischen Erkrankungen gehören. Im Fokus des Gesundheitsatlas Baden-Württemberg stehen die unipolaren Depressionen. Eine gedrückte Stimmung mit Interessenlosigkeit und Antriebsminderung hält bei den Betroffenen über einen längeren Zeitraum an. Zu den unipolaren Depressionen werden akute depressive Episoden, rezidivierende (wiederkehrende) depressive Störungen und chronische depressive Störungen inklusive Dysthymien gezählt. Bei den Dysthymien sind die depressiven Symptome weniger stark ausgeprägt, halten jedoch über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren an. Zur Ermittlung von Personen mit Depressionen werden für die Auswertungen im „Gesundheitsatlas Baden-Württemberg“ Patientinnen und Patienten mit ärztlich dokumentierten Diagnosen aus dem ambulanten und stationären Bereich erfasst. Dabei müssen Diagnosen aus dem Krankenhausbereich als „gesichert“ klassifiziert sein und Diagnosen aus dem ambulanten Bereich in mindestens zwei von vier Quartalen des Auswertungsjahres dokumentiert sein.

Risikofaktoren für die Entstehung von Depressionen

Es gibt eine Reihe von biologischen, psychosozialen und soziodemographischen Risikofaktoren, die die Entstehung der Krankheit beeinflussen können. So steigern das Vorkommen depressiver Störungen in der Familie die eigene Anfälligkeit für Depressionen, sowie auch weibliches Geschlecht, höheres Lebensalter und ein niedriger sozioökonomischer Status. Kritische Lebensereignisse und Belastungen wie Beziehungskrisen, Todesfälle, berufliche Enttäuschungen oder Traumata durch Gewalt, Krieg oder Missbrauch sowie chronische körperliche Erkrankungen und ein ungesunder Lebensstil können eine depressive Störung begünstigen.

Dass Frauen häufiger an Depressionen erkranken, kann möglicherweise durch hormonelle Schwankungen erklärt werden. Dazu gehören zyklusassoziierte Schwankungen, aber auch hormonelle Veränderungen rund um die Schwangerschaft oder in den Wechseljahren. Außerdem kann es sein, dass Frauen im Laufe ihres Lebens mehr Stressoren ausgesetzt sind als Männer, die die Entstehung von Depressionen begünstigen. Ein Teil des Geschlechterunterschieds könnte jedoch auch durch eine höhere Inanspruchnahme von Behandlung durch Frauen erklärt sein.

Auch chronischer Stress ist ein Risikofaktor für Depressionen. Am Arbeitsplatz ist es daher wichtig, das psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden über Kriterien wie Entscheidungsspielraum, Kontrolle und Vorhersehbarkeit zu fördern. Aber auch Entwicklungsmöglichkeiten oder die Förderung von Fähigkeiten tragen dazu bei, Mitarbeitende vor der Entwicklung psychischer Erkrankungen zu schützen.