Präbiotika, das sind im Wesentlichen Pflanzenfasern und pflanzliche Ballaststoffe: „Präbiotika wie Inulin, Frukto-Oligosaccharide und Galakto-Oligosaccharide sind natürliche Nahrungsmittelbestandteile. Inulin und Frukto-Oligosacchaeride findet man in Chicorée, Artischocken, Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, Weizen, Roggen und Bananen“, schreiben die beiden Mediziner Professor Dr. med. Rémy Meier, Leitender Arzt Innere Medizin und Gastroenterologie am Kantonsspital Baselland der Medizinischen Universitätsklinik Liestal in der Schweiz, und der Gastroenterologe Professor Dr. Herbert Lochs von der Berliner Charité in einer Forschungsarbeit über Pro- und Präbiotika.

Die beiden Mediziner verweisen darauf: Die Darmbakterien beeinflussen unter anderem Stoffwechsel- und die Schutzfunktionen des Körpers. Ein wesentlicher Stoffwechselprozess ist die Fermentation von unverdauten Kohlenhydraten. Dazu gehören beispielsweise Hemizellulose, Pektin, Guar und Oligosaccharide. „Die daraus entstehenden kurzkettigen Fettsäuren Butyrat, Propionat und Acetat haben eine wichtige Aufgabe zur Aufrechterhaltung einer normalen Darmfunktion“, schreiben die beiden Wissenschaftler.

Kurzkettige Fettsäuren: Schlüssel für Darmgesundheit, Immunsystem, Stoffwechsel

Diese kurzkettigen Fettsäuren dienen nach dem aktuellen Stand der Forschung besonders denjenigen Darmbakterien als „Futter“, die eine besondere Schutzfunktion für den Menschen haben: Sie können Entzündungen im Körper verhindern und vor einem Angriff des menschlichen Organismus auf körpereigene Zellen schützen, der Ursache für zahlreiche Autoimmunerkrankungen – wie etwa Multiple Sklerose, Schuppenflechte, Rheuma oder Allergien.

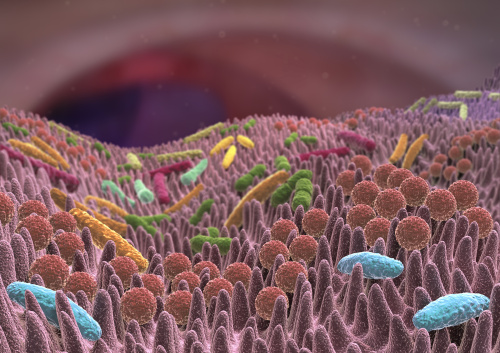

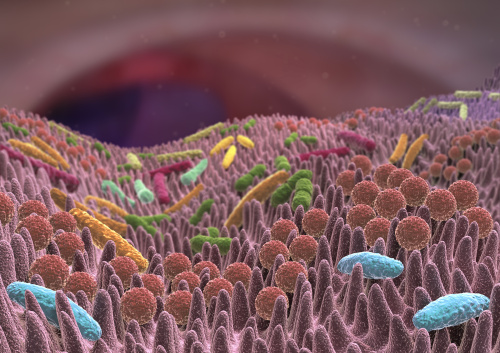

Die menschliche Darmflora ist ein eigener Mikrokosmos: Das so genannte Mikrobiom setzt sich aus mehr als eintausend verschiedenen Arten von Darmbakterien zusammen. Diese siedeln an den Wänden des Darms und in dessen Inneren. Sie sind für uns lebenswichtig: Die Darmflora ist wichtig für die Verdauung, die Abwehr von gefährlichen Keimen und Giften und die Funktionsfähigkeit des Immunsystems. Foto: Fotolia

Als „Superfoods“ im Bereich der Präbiotika gelten heute besonders Pak Choi, Artischocken, Chicorée, Pastinaken, aber auch Nüsse, Pistazien und Äpfel (Schale). Sie alle enthalten wertvolles Inulin, die Nahrungsgrundlage für die Bakterien, die die kurzkettigen Fettsäuren enthalten. Es könnte also so einfach sein. Aus vielen Untersuchungen weiß man jedoch: Gerade in vielen westlichen Ländern ist es um die Vielfalt der Darmbakterien schlecht bestellt, weil die Nahrung viel zu wenige pflanzliche Ballaststoffe enthält. Nur wenige Menschen schaffen hierzulande die von Ernährungsexperten empfohlene Menge von 30 Gramm pro Tag.

Antibiotika zerstört die Darmflora

Hinzu kommen beispielsweise die Folgen von Antibiotika, die das „Ökosystem“ im Darm massiv beeinflussen. Rund 40 Millionen Verschreibungen gibt es jedes Jahr allein in Deutschland. Antibiotika töten zahlreiche Bakterien im Darm, häufig auch die guten, also diejenigen, die Entzündungen bekämpfen, Stress entgegenwirken oder auch die Entstehung von Krebs hemmen. Es dauert je nach Antibiotikum bis zu einem Jahr, bis sich die Darmflora wieder vollständig regeneriert. Und neben probiotischen Lebensmitteln, also beispielsweise Naturjoghurt mit Milchsäurebakterien oder Hefe, sind präbiotische Lebensmittel ebenso essenziell für diesen Prozess.

Gezielte Aufnahme kurzkettiger Fettsäuren kann Mangel ausgleichen

An verschiedenen Universitäten im In- und Ausland laufen derzeit Forschungsprojekte, die untersuchen, ob es neben der oft schwer umzusetzenden kompletten Ernährungsumstellung noch einen zweiten Weg gibt, die Bakterienvielfalt im Darm zu fördern. Forscher des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke haben in diesem Jahr nachgewiesen, dass die Zufuhr von Salzen kurzkettiger Fettsäuren – im konkreten Fall Propionate als Salze der Propionsäure – ähnlich positive Effekte hat wie der Verzehr von Pflanzenfasern. Das könnte künftig völlig neue Möglichkeiten für eine gesündere Ernährung eröffnen. Verwendet wurde medizinisch hochreines Natriumpropionat, das in Deutschland unter dem Handelsnamen Propicum erhältlich ist.

Auch bei der Behandlung von entzündlichen Darmkrankheiten wie dem Reizdarm, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa deuten Versuche darauf hin, dass eine spezielle Diät, die die Produktion kurzkettiger Fettsäuren ankurbelt, Betroffenen Linderung bringt. Aber nicht nur bei Darmerkrankungen, sondern auch bei Autoimmunkrankheiten, wie der Multiplen Sklerose, schöpfen Patienten dank kurzkettiger Fettsäuren neue Hoffnung: Teilnehmer einer Studie an der Ruhr-Universität-Bochum berichten laut Studienleiter Professor Dr. Aiden Haghikia davon, dass sie sich fitter, weniger müde fühlten und weniger anfällig für Infekte waren. Zum Einsatz kam auch hier Propicum. In der Folge stieg die Zahl der Abwehrzellen um rund 30 Prozent, die Zahl der Entzündungszellen ging um bis zu 50 Prozent zurück. Weitere Projekte, um den Zusammenhang von Ernährung und Multipler Sklerose genauer zu erforschen, laufen derzeit.