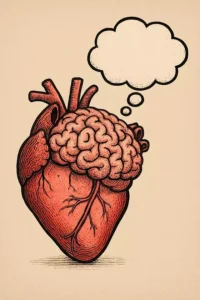

Das Herz könnte einen starken Einfluss auf unser Denken und Fühlen ausüben

Auf den Punkt gebracht

- Übereinstimmung von Erkrankungen: Es besteht eine hohe Übereinstimmung zwischen kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen, wie Bluthochdruck und Depressionen. Diese Verbindung erfordert ein neues Konzept zur Erklärung.

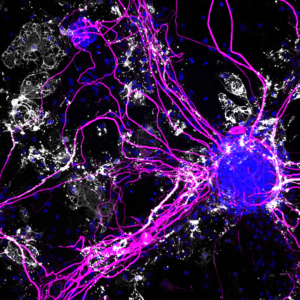

- Körper-Hirn-Zustände: Körperliche Vorgänge wie Herzschlag und Blutdruckänderungen könnten mit mentalen Prozessen verknüpft sein. Diese interagierenden Zustände beeinflussen sowohl die Psyche als auch das Herz-Kreislauf-System.

- Prävention und Therapie: In der Behandlung von kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen sollten beide Aspekte berücksichtigt werden. Eine integrierte Betrachtung könnte die Prävention verbessern.

Der Einfluss des Herzens und des Kreislaufsystems spielt sich innerhalb von Millisekunden ab, so dass schon jeder einzelne Herzschlag eine Rolle spielt. Die Rolle des Herzens für Psyche und Kognition zeigt sich in einer hohen Koinzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Bluthochdruck und Herzinfarkt, sowie psychischen Erkrankungen, wie bei Depression und Angsterkrankungen.