… singt Marius-Müller Westernhagen in seinem Song „Dicke“.

Einst waren Dicke nicht angesagt. Heute beherrschen sie das Straßenbild. Es ist weder eine Glaubensfrage noch geht es um ein Schönheitsideal. Dicke sind anfälliger für Krankheiten aller Art, so jedenfalls behaupten immer mehr Ärzteverbände, die nicht müde werden, auf die Gefahren der Fettleibigkeit hinzuweisen. Abgesehen von den unbezahlbaren Kosten, die noch auf uns zukommen werden, sollte schnellstens ein Umdenken in Sachen Ernährung stattfinden. Diäten, die jetzt zum Frühjahr wieder allerorts propagiert werden, sind nicht die Lösung. Längst weiß man, dass Diäten einen JoJo-Effekt hervorrufen. Gefragt ist Verhaltensänderung. Bewusste und gesunde Ernährung, keine Fertiggerichte oder gar Fast Food. Süße Getränke, Süßigkeiten und jegliches Knabbergebäck sollten vom Speiseplan verbannt werden, wenn man abnehmen will. Wer mit einem kritischen Blick auf die Zutatenliste von Fertigprodukten im Supermarkt schaut, stellt sehr schnell fest, dass sich in fast allen Produkten sehr viel Zucker befindet. Und im Bioladen ist man davor keineswegs sicher. Frisches Obst und Gemüse, Milchprodukte, wenn man sie mag, frischen oder gefrorenen Fisch, (hier genau lesen, ob Zusatzstoffe enthalten sind) frisches Fleisch vom Metzger kaufen und dann ab in die Küche und selbst leckere Gerichte kochen. Natürlich kann man auch vegetarisch und vegan kochen, wenn man das mag.

Einst waren Dicke nicht angesagt. Heute beherrschen sie das Straßenbild. Es ist weder eine Glaubensfrage noch geht es um ein Schönheitsideal. Dicke sind anfälliger für Krankheiten aller Art, so jedenfalls behaupten immer mehr Ärzteverbände, die nicht müde werden, auf die Gefahren der Fettleibigkeit hinzuweisen. Abgesehen von den unbezahlbaren Kosten, die noch auf uns zukommen werden, sollte schnellstens ein Umdenken in Sachen Ernährung stattfinden. Diäten, die jetzt zum Frühjahr wieder allerorts propagiert werden, sind nicht die Lösung. Längst weiß man, dass Diäten einen JoJo-Effekt hervorrufen. Gefragt ist Verhaltensänderung. Bewusste und gesunde Ernährung, keine Fertiggerichte oder gar Fast Food. Süße Getränke, Süßigkeiten und jegliches Knabbergebäck sollten vom Speiseplan verbannt werden, wenn man abnehmen will. Wer mit einem kritischen Blick auf die Zutatenliste von Fertigprodukten im Supermarkt schaut, stellt sehr schnell fest, dass sich in fast allen Produkten sehr viel Zucker befindet. Und im Bioladen ist man davor keineswegs sicher. Frisches Obst und Gemüse, Milchprodukte, wenn man sie mag, frischen oder gefrorenen Fisch, (hier genau lesen, ob Zusatzstoffe enthalten sind) frisches Fleisch vom Metzger kaufen und dann ab in die Küche und selbst leckere Gerichte kochen. Natürlich kann man auch vegetarisch und vegan kochen, wenn man das mag.

Hans-Ulrich Grimm erklärt in seinem Buch „Die Kalorien Lüge“, dass Lightprodukte nicht tauglich sind, um ein gesundes Körpergewicht zu erlangen. Er zeigt auch auf, dass wir seit Jahrzehnten einer falschen Ideologie folgen: Fett macht dick und ist ungesund. Das stimmt so nicht, haben viele Wissenschaftler inzwischen belegt. Aber der Irrglaube hält sich hartnäckig. Besonders absurd ist die Essempfehlung für Gummibärchen. Sie enthalten kein Fett – das steht manchmal sogar auf der Verpackung – stimmt zwar, aber dafür jede Menge Zucker, der nicht nur ungesund ist, sondern auch dick macht.

Fettleibigkeit verursacht bald mehr Krebs als Rauchen

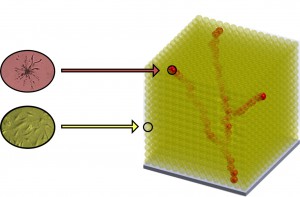

Zusammenhänge von Adipositas und Tumorleiden erforschen

Fettleibige Menschen erkranken häufiger an Krebs als Normalgewichtige, belegen neuere Untersuchungen. Übergewicht gilt damit als bedeutender Risikofaktor für eine Turmorerkrankung, warnt die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Beteiligt sind daran vor allem Botenstoffe, die Appetit, Gewicht und Blutzucker regulieren und auch Geschlechtshormone. Die Zusammenhänge von Fettleibigkeit und Krebs sind ein Thema der diesjährigen Jahrestagung der DGIM in Mannheim. Der 121. Internistenkongress findet vom 18. bis 21. April in Mannheim im Congress Center Rosengarten statt.

Bringt der menschliche Körper zu viel auf der Waage, belastet das auch die Gesundheit schwer. Mit den Pfunden nimmt nicht jedoch nur das Risiko für Herz- und Kreislaufleiden und Diabetes zu. Forscher der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) haben jüngst ausgerechnet, dass Übergewicht und Fettleibigkeit an der Entstehung von 17 der 22 häufigsten Krebserkrankungen beteiligt sind. In Großbritannien sind sie gemäß der in Lancet Oncology veröffentlichten Studie für 43 Prozent der Tumore der Gebärmutter und für mindestens 10 Prozent der Tumore in Gallenblase, Niere, Leber und Dickdarm verantwortlich. „Die Ergebnisse legen nahe, dass Übergewicht physiologische Prozesse im Organismus so maßgeblich beeinflusst, dass in der Folge sogar Zellen entarten“, sagt der Vorsitzende der DGIM, Professor Dr. med. Michael Hallek, Direktor der Klinik I für Innere Medizin an der Uniklinik Köln.

Die Sorgen der Internisten angesichts einer rasch wachsenden Zahl von Übergewichtigen in Deutschland betrafen bisher vor allem die Folgen für den Fett- und Zuckerstoffwechsel. Geraten diese aus dem Gleichgewicht, entstehen bei den Betroffenen oft Herzkreislauferkrankungen. Bekannt war auch, dass fettleibige Frauen häufiger an Gebärmutter- und Brustkrebs erkranken. Doch die Mechanismen, über die Übergewicht das Krebswachstum fördert, sind wenig erforscht. „Bei Gebärmutter- und Brustkrebs spielen die weiblichen Geschlechtshormone eine wichtige Rolle, weshalb wir etwa beim Brustkrebs deren Signalwirkung medikamentös blockieren“, sagt Dr. med. Sebastian Theurich, Hämatologe und Onkologe an der Uniklinik Köln. Beim Darmkrebs vermuten Forscher Auslöser in der Nahrung, etwa in rotem Fleisch und in der Aufnahme mehrfach gesättigten Fettsäuren. Aber auch ernährungsbedingte Veränderungen der Darmflora könnten die Entstehung von Darmkrebs fördern.

Warum aber fettleibige Männer häufiger an einem aggressiven Prostatakrebs erkranken und Übergewicht bei Darmkrebs die Heilungschancen vermindert, ist noch wenig erforscht. Es gebe Hinweise, dass auch hier das Zuckerhormon Insulin oder Insulin-ähnliche Hormone eine Rolle spielen könnte, so Theurich: „Denn Insulin ist ein Wachstumsfaktor – auch für Tumore, und Menschen mit Diabetes oder dessen Vorstufen haben deutlich erhöhte Insulinspiegel.“ Zudem produziert das Bauchfett selbst Botenstoffe, die daran beteiligt sind, dass Krebs entstehen kann: Das „Hungerhormon“ Leptin etwa bewirkt, dass Krebsgeschwulste wachsen und weitere Tochtergeschwulste absiedeln. Und: Fettleibigkeit aktiviert das Immunsystem. Die Ausschüttung entzündungsfördernder Proteine aus den Fettzellen könnte ebenfalls die Bildung und das Wachstum von bösartigen Tumoren fördern, vermutet der Experte aus dem Team des 121. Internistenkongresses.

Die neuen Erkenntnisse seien ein Grund mehr für Betroffene, für Gesellschaft, Medizin und Politik, verstärkt und vorbeugend gegen Fettleibigkeit vorzugehen. „Es ist bekannt, dass eine Änderung des Lebensstils einem Typ 2-Diabetes vorbeugen kann, und wir vermuten, dass dies auch für Krebserkrankungen im Alter gilt“, erläutert Professor Hallek im Vorfeld seines Kongresses. Wenn Diäten nicht wirken, bräuchten diese Menschen professionelle Hilfe, um den Risiken ihres zu hohen Körpergewichts zu entkommen.

Quelle: Lancet Oncology; http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2814%2971123-4/abstract