Wie frei sind wir in unserem Tun? Sind unsere Handlungen schon lange vor der bewussten Entscheidung im Gehirn angelegt? Das Libet-Experiment aus dem Jahr 1984, das diese Schlüsse nahelegt, gilt bis heute als wichtigstes Experiment zum freien Willen. Nun präsentiert ein Team um Wissenschaftler des Universitätsklinikums Freiburg eine alternative Erklärung für das Experiment und stellt damit klar: freier Wille und bisherige neurobiologische Experimente widersprechen sich nicht. Ihre umfassende Erklärung, die durch mehrere Studien der letzten Jahre gestützt ist, stellen sie am 14. Juli 2016 erstmals im Fachjournal Neuroscience & Biobehavioral Reviews vor.

Im Jahr 1984 führte der Physiologe Benjamin Libet ein Experiment durch, das bis heute wegweisend ist für die Hirnforschung zum freien Willen. Die Versuchspersonen sollten eine spontane Handbewegung machen und danach den Moment angeben, in dem sie sich für die Handlung entschieden hatten. Da die Probanden während des Experiments auf eine schnell laufende Uhr sahen, konnten sie den Zeitpunkt der Entscheidung sehr präzise benennen. Dieser lag etwa 200 Millisekunden vor der Bewegung selbst. Die Forscher konnten aber schon eine Sekunde vor der Handbewegung ein spezifisches Hirnsignal messen, das Bereitschaftspotenzial. Dieses begann etwa eine bis 1,5 Sekunden vor der Bewegung, stieg dann an und erreichte mit der Bewegung seinen Höhepunkt. Libet und viele andere interpretierten den Befund so, dass das subjektive Gefühl der freien Willensentscheidung eine Illusion sei, da das Gehirn die Handlung schon weit früher vorbereite.

Hirnsignal erleichtert Entscheidungen, aber löst sie nicht aus

Nun legen Forscher um Prof. Dr. Stefan Schmidt, Psychologe an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg, eine alternative Erklärung vor, die mit dem Prinzip des freien Willens in Einklang steht. Anders als bislang sehen sie den Anstieg des Bereitschaftspotenzials nicht als Ursache von Entscheidung und Handlung, sondern als ein Begleitphänomen.

Das frühe Bereitschaftspotential bis etwa 400 bis 500 Millisekunden vor Beginn der Handlung ergibt sich vermutlich aus sehr langsamen Hintergrundschwankungen in der Gehirnaktivität. Schwingen diese langsamen Hirnpotentiale in den negativen Bereich, wird das Gehirn offensichtlich reaktiver: Reaktionszeiten verkürzen sich, die Wahrnehmung wird sensibler. In diesen negativen Phasen entschieden sich die Probanden auch im Libet-Experiment überdurchschnittlich häufig für eine Spontanbewegung, wie die Forscher zeigen konnten.

Da die Versuche im Libet-Experiment in der Regel häufig wiederholt und gemittelt werden, addieren sich diese negativen Schwankungen auf und ergeben so das Bereitschaftspotential. „Wir wissen aus den Experimenten, dass ein negatives Bereitschaftspotenzial Entscheidungen erleichtert, sie aber nicht auslöst. Es ist einer von vielen Einflussfaktoren“, sagt Prof. Schmidt.

Dass das Bereitschaftspotenzial und die Entscheidung weit weniger stark zusammenhängen als bislang gedacht, wiesen die Forscher 2013 nach, indem sie selbst das Libet-Experiment durchführten. Anders als üblich werteten sie jeden experimentellen Durchgang einzeln aus, anstatt bis zu 40 Durchgänge zu mitteln. Es zeigte sich, dass das Hirnsignal in einem Drittel der Durchgänge positiv oder neutral war statt wie erwartet negativ. „Das widerspricht der gängigen Annahme, dass der Anstieg eine direkte Vorbereitung der Handlung ist“, so Prof. Schmidt. All diese Erkenntnisse sind in die von den Wissenschaftlern entwickelte Slow Cortical Potential Sampling Hypothese oder kurz SCP-Hypothese eingeflossen.

Meditationsgeübte können Handlungsimpuls kontrollieren

Die Forscher haben auch eine Erklärung dafür, weshalb die meisten Entscheidungen gefällt werden, während die langsamen Schwankungen im negativen Bereich sind. „Das Ansteigen des Bereitschaftspotenzials wird offensichtlich als innerer Impuls oder Bedürfnis verspürt, sich für die Handlung zu entscheiden“, sagt Prof. Schmidt.

Die Wissenschaftler führten das Experiment auch mehrfach mit meditationserfahrenen Versuchspersonen durch. Diese sind aufgrund der Stabilisierung ihrer Aufmerksamkeit besser als nicht Meditierende in der Lage, innere Vorgänge zu beobachten und zu berichten. Einem Meditationsmeister gelang es, den inneren Impuls zum Handeln, also die negative Schwankung, zuverlässig zu identifizieren. Folgte er dem Impuls, verstärkte sich das Bereitschaftspotential wie erwartet. Handelte er ohne Impuls, wurde es schwächer. Verzögerte er die Handlung nach dem Impuls, verschob sich auch das Bereitschaftspotential entsprechend. „Wir werden nicht nur nicht vom Bereitschaftspotenzial bestimmt, wir können es sogar bewusst verändern“, sagt Prof. Schmidt.

Originaltitel der Studie: ‘Catching the Waves’ − Slow Cortical Potentials as Moderator of Voluntary Action

Link: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763416300161

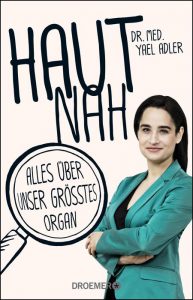

Die Dermatologin Yael Adler rückt unserer Haut zu Leibe und erklärt alles, was man über sie wissen will. Sie scheut dabei auch nicht vor Pusteln, Falten, Fußkäse und anderen Tabus zurück. Sie sagt, warum Sex schön macht, Männer keine Cellulite bekommen, und warum in unserer Haut ganz schön viel Hirn steckt.

Die Dermatologin Yael Adler rückt unserer Haut zu Leibe und erklärt alles, was man über sie wissen will. Sie scheut dabei auch nicht vor Pusteln, Falten, Fußkäse und anderen Tabus zurück. Sie sagt, warum Sex schön macht, Männer keine Cellulite bekommen, und warum in unserer Haut ganz schön viel Hirn steckt. Yael Dagmar Adler studierte Humanmedizin in Frankfurt am Main und Berlin und promovierte 1999 am Frankfurter Universitätsklinikum. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und eine Zusatzausbildung zur Phlebologin. Seit 2007 ist Yael Adler niedergelassene Hautärztin in eigener Privatpraxis in Berlin-Grunewald und seit 2009 Dermatologin beim European Prevention Centre und dem Herzinstitut Berlin. Sie ist Mitglied im Expertengremium der Bundes-Apothekerkammer. Seit 2003 ist Adler als TV-Hautärztin und Gesundheitsexpertin bei verschiedenen Fernsehsendern zu sehen.

Yael Dagmar Adler studierte Humanmedizin in Frankfurt am Main und Berlin und promovierte 1999 am Frankfurter Universitätsklinikum. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und eine Zusatzausbildung zur Phlebologin. Seit 2007 ist Yael Adler niedergelassene Hautärztin in eigener Privatpraxis in Berlin-Grunewald und seit 2009 Dermatologin beim European Prevention Centre und dem Herzinstitut Berlin. Sie ist Mitglied im Expertengremium der Bundes-Apothekerkammer. Seit 2003 ist Adler als TV-Hautärztin und Gesundheitsexpertin bei verschiedenen Fernsehsendern zu sehen.