Das Coronavirus infiziert nicht nur die menschliche Netzhaut, sondern kann sich auch darin vermehrenDas Coronavirus Sars-CoV-2 verursacht nicht nur Infektionen der Atemwege. Auch andere Organsysteme, wie das Nervensystem, können betroffen sein. Tatsächlich wurde in Autopsien von Patienten, die an Covid-19 gestorben sind, mRNA von Coronaviren im Gehirn nachgewiesen. Es gibt zudem immer mehr Hinweise darauf, dass Coronaviren auch in die Netzhaut des Auges gelangen und Schäden anrichten können. Doch es ist unklar, welche Netzhautstrukturen von Sars-CoV-2 infiziert werden und ob die Netzhautschäden direkt oder indirekt Folge einer Infektion der Netzhaut sind. Ein gemeinsames Forscherteam unter der Leitung von Thomas Rauen und Hans Schöler vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin und dem Virologen Stephan Ludwig von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster hat nun beschlossen, Organoide – ein organähnliches Modellsystem – der Netzhaut aus menschlichen reprogrammierten Stammzellen zu verwenden, um die Sars-CoV-2 Infektion der Netzhaut zu untersuchen. Sars-CoV-2 infiziert demnach tatsächlich Netzhautzellen, vor allem retinale Ganglienzellen, aber auch Lichtsinneszellen. Darüber hinaus zeigen die Forscher, dass sich Coronaviren auch in diesen Zelltypen vermehren können. Diese Erkenntnis ist neu und unterstreicht die Notwendigkeit, retinale Pathologien als mögliche Folge von „Long Covid“ zu beobachten.

![Querschnitt durch einen Teil eines Retina-Organoids: Am Tag 143 ihrer Differenzierung enthält die innere Körnerschicht (… [mehr]

© MPI für molekulare Biomedizin/ Yotam Menuchin-Lasowski](https://patientenkompetenz.info/wp-content/uploads/2022/03/original-1647959002-1024x638.webp)

© MPI für molekulare Biomedizin/ Yotam Menuchin-Lasowski

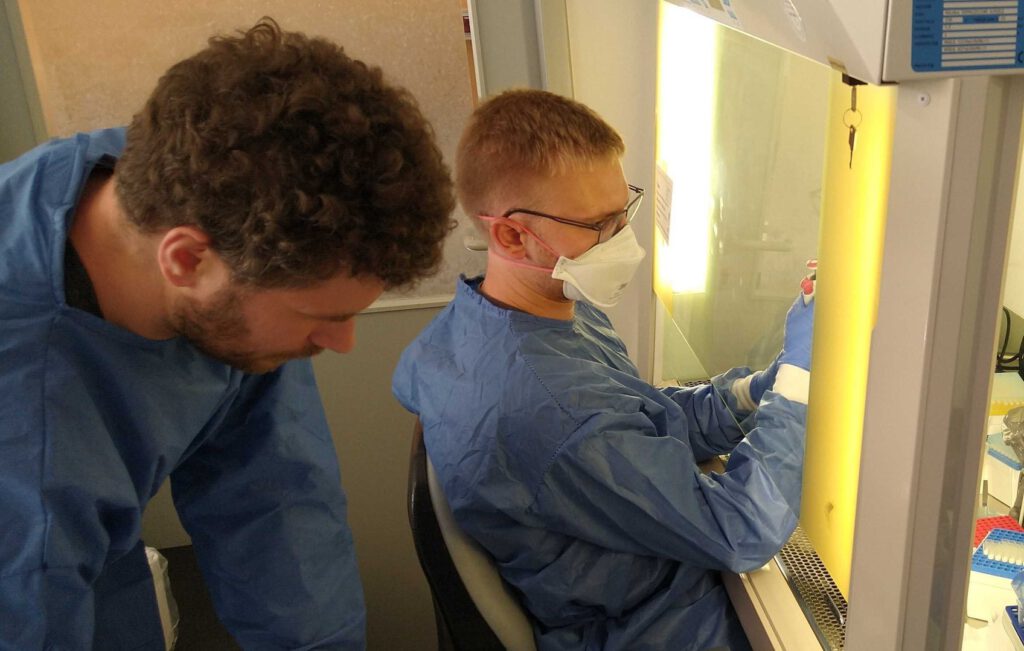

Dass das von Yotam Menuchin-Lasowski am münsterschen Max-Planck-Institut etablierte menschliche Organoidmodell der Netzhaut in der Erforschung von Sars-CoV-2 Anwendung finden würde, hätte der Wissenschaftler vor gut drei Jahren nicht gedacht. Damals begann der Wissenschaftler mit der Arbeit an dem Modellsystem, das auf menschlichen reprogrammierten Stammzellen basiert, als Teil des von der Max-Planck-Gesellschaft geförderten White Paper Projektes “Brain Organoids: Alternatives to Animal Testing”.