Zu Ebola und der Strategie von Bundesregierung und internationaler Gemeinschaft gibt es am Montag, den 20. Oktober um 8:30 Uhr eine spezielle Veranstaltung „Ebola: A Wake-Up Call for Global Health“, gemeinsam organisiert von WHS, Bundesaußenministerium und Bundesgesundheitsministerium. Einer der Sprecher wird der Ebola-Beauftragte der Bundesregierung Walter Lindner sein.

Archiv für den Monat: Oktober 2014

Schlafmangel im Straßenverkehr: Erhöhtes Unfallrisiko?

Vortrag am 15. Oktober von Dr. Hans-Günter Weeß, Leiter des Schlafzentrums

an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des

Pfalzklinikums Klingenmünster, im Rahmen der Vortragsreihe „Schlaf in der

Ausbildungs- und Arbeitswelt“

Der Diplom Psychologe Dr. Hans-Günter Weeß geht in seinem Vortrag

„Schlafmangel im Straßenverkehr: Erhöhtes Unfallrisiko?“ am Mittwoch, den

15. Oktober 2014, um 20.00 Uhr, der Frage nach, welche Auswirkung wenig

Schlaf im Straßenverkehr hat. Die Veranstaltung findet im Rahmen der

Vorlesungsreihe „Schlaf in der Ausbildungs- und Arbeitswelt“ statt und wird

von Prof. Dr. Dieter Riemann von der Klinik für Psychiatrie und

Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg, moderiert.

Veranstaltungsort ist das Audimax der Universität Freiburg, Platz der alten

Synagoge. Der Eintritt ist frei.

In Deutschland sind 25 Prozent aller tödlichen Autounfälle auf

Schläfrigkeit am Steuer zurückzuführen. Dr. Weeß beschäftigt sich in seinem

Vortrag mit den Ursachen, die zu einem gefährlichen Sekundenschlaf führen.

Dazu zählen vor allem Schlafstörungen, aber auch Medikamente wie

Schlafmittel und bestimmte Psychopharmaka. Bei seinen Untersuchungen beruft er sich auf eine EU-weite Studie, die sich mit der Häufigkeit von

Schläfrigkeit im Straßenverkehr auseinandersetzt.

Der Schlafexperte gibt Tipps, wie sich im Arbeitsalltag Autounfälle,

bedingt durch Schlafmangel, vermeiden lassen. Außerdem informiert er über

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen, die von Schlafstörungen betroffen

sind.

Attraktive Alternative zur herkömmlichen Schmerztherapie

Die schmerzlindernde Wirkung von Morphin wird zu einem großen Teil durch Opioid-Rezeptoren vermittelt, die außerhalb des Gehirns lokalisiert sind. Dies konnten Wissenschaftler der Charité – Universitätsmedizin jetzt erstmals in einer klinischen Studie nachweisen. Wenn die peripheren Opioid-Rezeptoren deaktiviert wurden, benötigten Patienten nach einer Operation deutlich mehr Morphin, um schmerzfrei zu sein, als Patienten, deren periphere Rezeptoren nicht blockiert waren. Die Ergebnisse der Studie sind in der Fachzeitschrift PAIN* veröffentlicht.

Morphin und verwandte Arzneistoffe (Opioide) werden zur Behandlung starker Schmerzen eingesetzt, beispielsweise bei Krebserkrankungen oder nach Operationen. Allerdings haben diese Medikamente oftmals eine Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen, unter anderem Übelkeit, Müdigkeit und Atemdepression. Weiterhin besteht die Gefahr, dass Patienten abhängig werden. Viele Ärzte und Wissenschaftler gingen bislang davon aus, dass die schmerzstillende Wirksamkeit der Opioide ausschließlich durch die Aktivierung von Opioid-Rezeptoren im zentralen Nervensystem (ZNS) – also im Gehirn und im Rückenmark – vermittelt wird. In den letzten Jahren häuften sich in der Grundlagenforschung jedoch die Hinweise, dass ein erheblicher Anteil der schmerzlindernden Wirkung durch Opioid-Rezeptoren vermittelt wird, die sich auf Nervenfasern außerhalb des Gehirns befinden.

In einer klinischen Studie untersuchten die Wissenschaftler um Prof. Christoph Stein, Direktor der Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin am Campus Benjamin Franklin, das Schmerzempfinden von Patienten nach der Implantation eines künstlichen Kniegelenks. Ein Teil der Patientengruppe erhielt nach der Operation den Wirkstoff Methylnaltrexon, einen sogenannten peripheren Opioid-Rezeptor-Antagonisten. Durch ihn werden die Opioid-Rezeptoren, die außerhalb des Gehirns lokalisiert sind, deaktiviert. Die Kontrollgruppe erhielt ein Placebo-Präparat. Es zeigte sich, dass die Patienten, die den Wirkstoff Methylnaltrexon erhielten, einen um 40 Prozent erhöhten Morphinbedarf hatten, um schmerzfrei zu sein, als die Patienten, die das Placebo erhielten.

»Unsere Ergebnisse belegen das enorme Potential einer Schmerzstillend durch die peripheren Opioid-Rezeptoren und bilden einen wichtigen Ansatzpunkt für moderne Schmerzmedikamente«, betont Prof. Christoph Stein. »Dies ist besonders für Patienten, die aufgrund einer langfristigen Einnahme von Opioidanalgetika unter Nebenwirkungen leiden und deswegen mit Methylnaltrexon behandelt werden, wichtig. Denn diese Patienten müssen damit rechnen, dass die schmerzstillende Wirkung der Opioide durch Methylnaltrexon oder ähnliche Wirkstoffe erheblich abgeschwächt wird«, fügt er hinzu.

Die Ergebnisse der Forscher belegen den erfolgreichen Wissenstransfer von der Laborbank zum Patientenbett ‚bench to bedside‘, denn sie untermauern die vorangegangene Forschung im Labor und Tierexperiment. Durch die vielversprechende Strategie einer peripheren Opioid-Rezeptor-Aktivierung könnten künftig sowohl limitierende Nebenwirkungen von Nicht-Opioid-Analgetika, wie beispielsweise Ibuprofen, Diclofenac und Acetylsalicylsäure, als auch die schweren zentralen Nebenwirkungen von Opioiden umgangen werden.

*Jagla C, Martus P, Stein C. Peripheral opioid receptor blockade increases postoperative morphine demands-A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pain. 2014 Jul 18. pii: S0304-3959(14)00330-3. doi: 10.1016/j.pain.2014.07.011. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25046272.

Studienteilnehmer gesucht

Chronische Schmerzen bewältigen

Chronische Schmerzen können Menschen im Alltag einschränken und ihre Lebensqualität mindern. Ein Online-Training soll Betroffenen dabei helfen, mit ihrem Leiden besser umzugehen. Das Institut für Psychologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sucht für eine Studie Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die seit mindestens sechs Monaten unter chronischen Schmerzen leiden und die sich durch Schmerzen im Alltag eingeschränkt fühlen. Interessierte erhalten auf folgender Internetseite weitere Informationen und können sich für die Teilnahme vormerken lassen: https://www.geton-training.de/chronischeSchmerzen.php

Die Studie soll zeigen, ob das Online-Training wirksam und kosteneffektiv ist. Dieses basiert auf der Akzeptanz-und-Commitment-Therapie. Die Studienteilnehmer lernen zum Beispiel verschiedene Strategien zum Umgang mit Schmerzen kennen. Außerdem erfahren sie, wie sie bedeutsamen Lebensbereichen sowie -zielen mehr Raum geben und mit unangenehmen Gedanken und Gefühlen umgehen. Die Patienten erhalten sieben Lektionen mit Informationen, interaktiven Übungen sowie Audio- und Videodateien, die sie wöchentlich bearbeiten sollen. Die Teilnehmer werden vor Beginn der Studie in drei verschiedene Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bekommt zusätzliche Unterstützung und Feedback durch einen persönlichen Trainer, während die zweite Gruppe das Training selbstständig bearbeitet. Eine dritte Gruppe erhält sechs Monate später Zugriff auf das Angebot. Das Forschungsprojekt entstand aus einer Zusammenarbeit der Universität mit dem Universitätsklinikum Freiburg sowie den Universitäten Marburg und Lüneburg.

New Edition of Medical Nutrition and Disease now available

New Edition of Medical Nutrition and Disease now available

by Lisa Hark, Darwin Deen, and Gail Morrison

Medical Nutrition and Disease: A Case-Based Approach is an ideal way for medical students, physician assistant students, dietetic students, dietetic interns, and medical residents to advance their nutrition knowledge and skills.

Medical Nutrition and Disease: A Case-Based Approach is an ideal way for medical students, physician assistant students, dietetic students, dietetic interns, and medical residents to advance their nutrition knowledge and skills.

• Features learning objectives and current references in every chapter and case

• Includes nutritional advice for specific patient groups, such as children, teenagers, pregnant women, and older adults

• Includes 13 chapters and 29 cases, with 6 brand new cases covering many of the scenarios faced in everyday clinical practice

• Registered dietitians can earn 48 CPE credits that are pre-approved by the Commission on Dietetic Registration by successfully completing the updated MCQs included in the book

October 2014 | 9781118652435 | 592 pages | $65.00/£39.99/€51.90

Deutliche Mehrheit der Bevölkerung für aktive Sterbehilfe

Zwei Drittel sind für die Erlaubnis aktiver Sterbehilfe

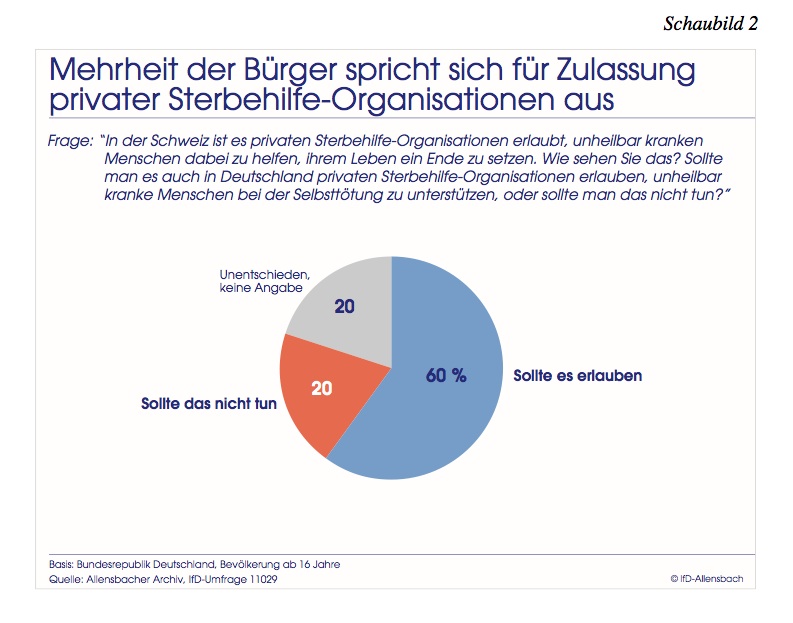

60 Prozent für die Zulassung privater Sterbehilfe-Organsationen.

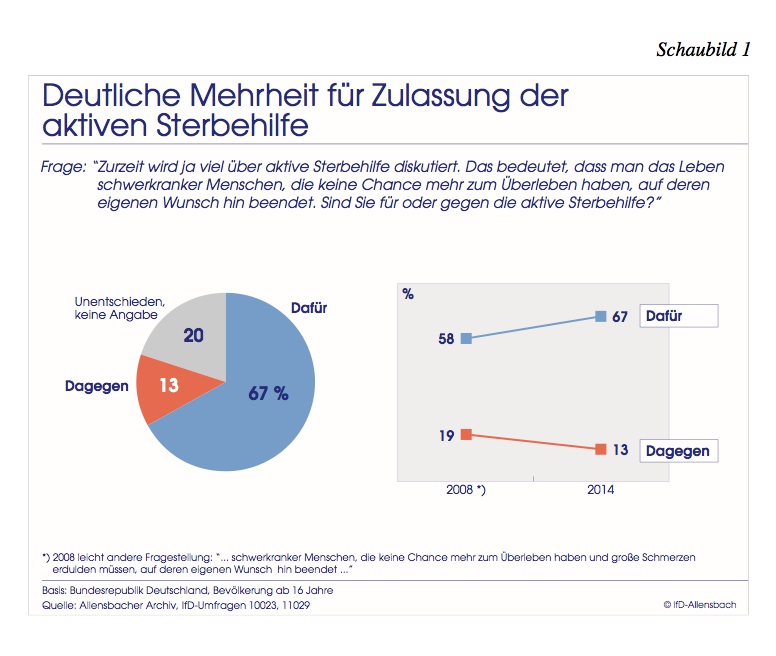

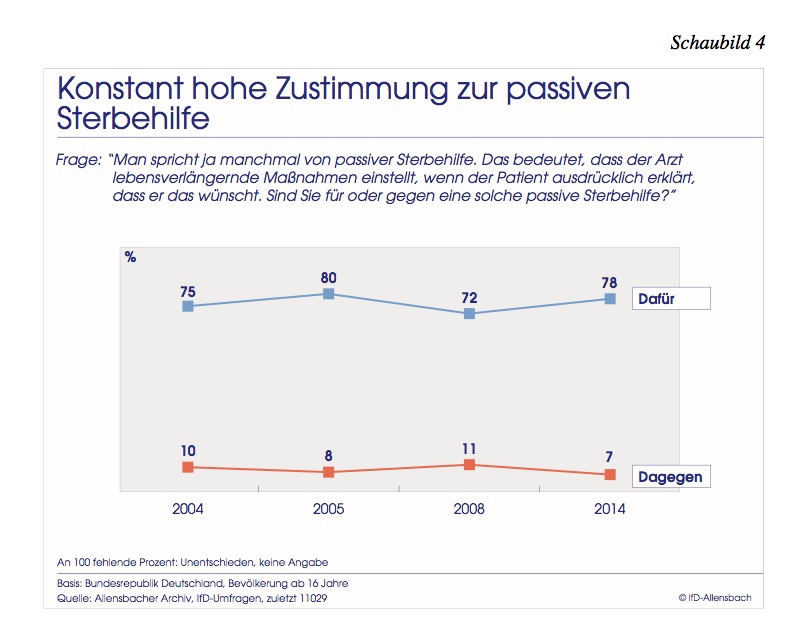

Hohe Zustimmung auch für passive Sterbehilfe

Im Herbst beginnt im Bundestag die Debatte um ein Gesetz zur Sterbehilfe. Ein wesentlicher Diskussionspunkt ist dabei die rechtliche Bewertung der aktiven Sterbehilfe bzw. der Beihilfe zur Selbsttötung. Die deutliche Mehrheit der Bevölkerung steht der Forderung, unheilbar schwerstkranken Menschen auf deren Wunsch hin aktiv Sterbehilfe zu gewähren, positiv gegenüber: 67 Prozent sprechen sich dafür aus, aktive Sterbehilfe in Deutschland zu erlauben. Damit ist die Akzeptanz für die aktive Sterbehilfe in den letzten Jahren weiter gestiegen. 2008 sprachen sich 58 Prozent für die Möglichkeit der aktiven Sterbehilfe in Deutschland aus (Schaubild 1).

Eine deutliche Mehrheit der Bürger spricht sich in diesem Zusammenhang auch für die Zulassung von privaten Sterbehilfe-Organisationen wie etwa in der Schweiz aus. 60 Prozent sind der Meinung, dass man auch in Deutschland privaten Sterbehilfe-Organisationen erlauben sollte, unheilbar kranke Menschen bei der Selbsttötung zu unterstützen. Lediglich jeder fünfte ist der Meinung, dass solche Organisationen verboten bleiben sollten (Schaubild 2).

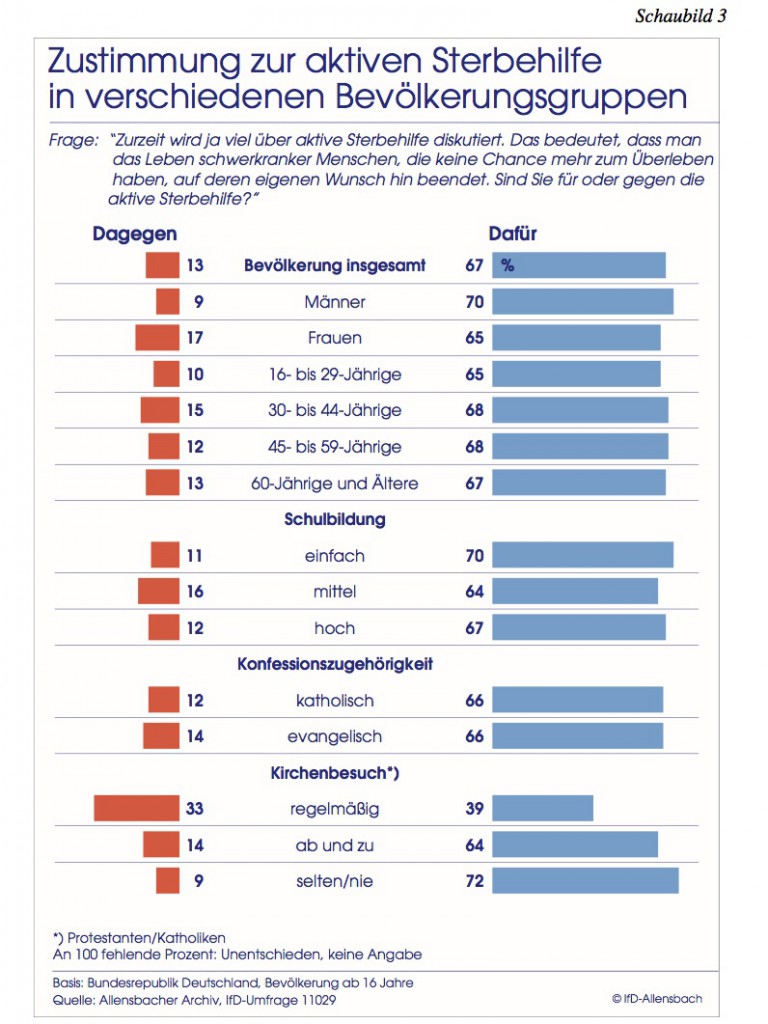

Die Zustimmung zur aktiven Sterbehilfe geht quer durch alle Bevölkerungsschichten, wei- testgehend unabhängig von Geschlecht, Alter, Bildung oder Konfessionszugehörigkeit. So sind 70 Prozent der Männer und 65 Prozent der Frauen für die Möglichkeit einer aktiven Sterbehilfe; in den verschiedenen Generationen sind es zwischen 65 und 68 Prozent. Auch die Schulbildung hat kaum eine Auswirkung. In allen Bildungsschichten ist mit 64 bis 70 Prozent eine große Mehrheit dafür, dass schwerkranke Menschen dabei unterstützt werden dürfen, ihr Leben auf eigenen Wunsch hin zu beenden. Auch unter Katholiken und Pro- testanten ist jeweils eine große Mehrheit für die aktive Sterbehilfe. Weniger eindeutig ist das Bild lediglich bei den regelmäßigen – und damit ihren Kirchen besonders verbundenen – Kirchgängern. Von ihnen sind 39 Prozent für, 33 Prozent gegen die aktive Sterbehilfe (Schaubild 3).

Noch größer als die Akzeptanz für die aktive Sterbehilfe ist die Zustimmung zur passiven Sterbehilfe, dass also ein Arzt lebensverlängernde Maßnahmen einstellen kann, wenn der Patient dies ausdrücklich wünscht. Derzeit sprechen sich 78 Prozent für, nur 7 Prozent ge- gen diese Form der Sterbehilfe aus. Damit entspricht die Zustimmung in etwa dem Ni- veau, das auch über die letzten Jahre zu messen war, als sich zwischen 72 Prozent und 80 Prozent der Bevölkerung für die passive Sterbehilfe aussprachen (Schaubild 4). Wie bei der aktiven Sterbehilfe gibt es kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevöl- kerungsgruppen. Im Fall der passiven Sterbehilfe spricht sich auch die überwältigende Mehrheit der regelmäßigen Kirchgänger für deren Zulässigkeit aus.

foodwatch-Aktion bei Nestlé: Konzern lehnt Goldenen Windbeutel ab

Frankfurt/Main, Oktober 2014. „Ich will keine Werbelüge mehr sein“ – mit diesem Demonstrationsschild steht eine Aktivistin im menschengroßen Alete-Trinkmahlzeit-Kostüm auf der kleinen Wiese vor der Nestlé-Deutschlandzentrale in Frankfurt am Main. „Der Goldene Windbeutel 2014 geht an Nestlé“, heißt es auf einem weiteren Transparent – und auf der Litfaßsäule, die gerade noch eine Reminiszenz an Heinrich Nestlé gezeigt hatte. Aktivisten der Verbraucherorganisation foodwatch haben die Plakate zum 200sten Geburtstag des Firmengründers kurzerhand überkleistert.

Ein Produkt, vor dem Kinderärzte warnen, das Nestlé aber als babygerecht und gesund verkauft – dafür hat der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern den Preis für die dreisteste Werbelüge des Jahres erhalten. Bei der von foodwatch initiierten Online-Wahl zum Goldenen Windbeutel 2014 waren 45,8 Prozent von mehr als 158.000 Stimmen auf die Alete Trinkmahlzeiten entfallen. Den Negativpreis aber wollte Nestlé heute nicht annehmen, die Konzernspitze stand für ein Gespräch nicht zur Verfügung. Unternehmenssprecher Achim Drewes erklärte vor dem Nestlé- Hochhaus lediglich, Nestlé sei der Kritik von Kinderärzten mit Produktänderungen bereits vor Jahren nachgekommen. Die Alete Trinkmahlzeiten seien „bedenkenlos“ und für „Babys ab dem 10. Monat geeignet“, so Drewes. Von einer Werbelüge könne „keine Rede sein, geschweige denn von einer Gesundheitsgefährdung.“ Und den Goldenen Windbeutel? „Den können Sie gleich wieder mitnehmen.“

Tatsächlich hatte die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) Trinkbreie bereits 2007 als „unverantwortlich“ bezeichnet und einen Vermarktungsstopp gefordert. Nestlé reagierte darauf mit einigen Produktänderungen – nach wie vor jedoch bestätigt die DGKJ ihre Kritik an den Produkten. In einer E-Mail vom 30. Juli 2014 bestätigte Prof. Berthold Koletzko, der Vorsitzende der DGKJ-Ernährungskommission: „Die DGKJ spricht sich weiterhin gegen sogenannte Trinkbreie aus.“ Zudem betonen die Kinderärzte, sollten Breie nicht aus Flasche oder Becher getrunken, sondern mit dem Löffel gefüttert werden – Nestlé selbst empfiehlt dagegen Becher bzw. Tassen für seine Kalorienbomben.

Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) und das Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE) raten von Trinkmahlzeiten wegen des Risikos der Überfütterung und der frühkindlichen Kariesbildung grundsätzlich ab.

„Nestlé handelt ohne Rücksicht auf die Gesundheit von Säuglingen“, erklärte Oliver Huizinga, foodwatch-Experte für Lebensmittelwerbung. „Der Konzern dreht Eltern die lange Nase: Er setzt seine Werbelügen zu Lasten von Babys unbeeindruckt fort, denn anders als von Nestlé behauptet warnen Kinderärzte auch weiterhin vor Trinkmahlzeiten wie denen von Alete. Heinrich Nestlé dürfte sich im Grabe herumdrehen.“

Einen Monat lang hatten die Verbraucher auf www.goldener-windbeutel.de unter fünf Kandidaten über die dreisteste Werbelüge des Jahres abgestimmt. Dabei kam es zu einer Rekordteilnahme: Insgesamt gingen mehr als 158.000 gültige Stimmen ein und damit so viele wie noch nie bei einer Wahl zum Goldenen Windbeutel. Das vollständige Ergebnis:

1. Platz: Alete Trinkmahlzeiten ab dem 10. Monat von Nestlé, 45,8 Prozent (mehr als 72.000)

2. Platz: Knorr activ Hühnersuppe von Unilever, 25,2 Prozent

3. Platz: Glacéau Vitaminwater von Coca-Cola, 14,6 Prozent

4. Platz: Belvita Frühstückskeks von Mondelez (ehemals Kraft), 11,5 Prozent

5. Platz: Unser Norden Bio Apfelsaft naturtrüb der Coop eG, 2,9 Prozent

foodwatch forderte Nestlé auf, das Produkt vom Markt zu nehmen und hat dazu eine E-Mailaktion unter

www.foodwatch.de/alete-aktion an das Unternehmen gestartet.

Link:

• Ergebnisse der Wahl zum Goldenen Windbeutel 2014: www.goldener-windbeutel.de

Bioland-Obst für Blutspender

Blutspende ISST gesund

Bioland-Obst für Blutspender

Im Oktober und November bietet die Blutspendezentrale des Universitätsklinikums den Spenderinnen und Spendern vitaminreiche Extras. Immer montags, dienstags und freitags gibt es biologisch angebaute Äpfel und Birnen. So wird die gute Tat für andere auch zum gesunden Kick für die Spender.

Blut spenden kann jeder normal gesunde Mensch zwischen 18 und 71 Jahren. Mit jeder Vollblutspende eines einzelnen Spenders kann bis zu drei Menschen geholfen werden.

Öffnungszeiten Blutspendezentrale Uniklinik:

Freiburg Montag und Dienstag 8.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch und Donnerstag 12.00 bis 19.00 Uhr

Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr

1. und 3. Samstag 8.00 bis 13.00 Uhr

Weitere Informationen und Hinweise für Erstspender unter: www.blutspende-uniklinik.de oder telefonisch unter 0761 / 270 – 44 444 (Mo-Fr, 8 bis 12 Uhr).

Blutspender können in der nur wenige Meter von der Blutspendezentrale entfernten Tiefgarage des Klinikums kostenlos parken. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Blutspendezentrale der Uniklinik im Haus Langerhans, Hugstetter Straße 55, gut erreichbar (Linie 5, Haltestelle: Friedrich-Ebert-Platz). Flyer_02

Immer mehr künstliche Gelenke müssen wieder ausgetauscht werden

Gelenk-Implantate

Immer mehr Hüftgelenk-Implantate müssen oft schon wenige Jahre nach der Einpflanzung ausgewechselt werden. Meist sind hierfür komplizierte und aufwendige Operationen notwendig. Foto: Asklepios-Klinikum Bad Abbach

Der Ersatz von verschlissenen Gelenk-Implantaten stellt Chirurgen der Orthopädischen Universitätsklinik in Bad Abbach vor besondere Herausforderungen / Professor Grifka: Gelenk erhaltende Therapien sind oft eine wirkungsvolle Alternative zur Operation

Bad Abbach – Mehr als drei Millionen Deutsche haben in den letzten zehn Jahren ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk erhalten. Die Freude über die neue Beweglichkeit währt bei vielen Patienten aber nur kurz: Noch stärker als die Zahl eingesetzten Erstprothesen stieg die Rate der Folgeoperationen. Dies macht sich vor allem in den hochspezialisierten Prothetik-Zentren wie der Orthopädischen Uniklinik in Bad Abbach bemerkbar. Die oft komplizierten Eingriffe zum Ersatz von Erstprothesen müssen meist in Spezialkliniken durchgeführt werden.

Vor allem nach Einführung der Fallpauschalen 2004 stieg die Zahl der Knie- und Hüftgelenk-Implantationen in Deutschland sprunghaft an. Allein zwischen 2006 und 2010 erhöhte sich Zahl der eingesetzten Knie-Endoprothesen um rund 25 Prozent. Allerdings stieg die Zahl der Operationen, bei denen diese Erstprothesen wieder erneut operiert werden mussten, noch schneller: „Um rund 50 Prozent“, sagte Professor Dr. Joachim Grifka, Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik Regensburg in Bad Abbach.

„Es werden zu oft zu schnell künstliche Gelenke eingesetzt“, kritisiert der Mediziner. Die Folgen solcher Eingriffe würden viel zu wenig bedacht. „Muss eines dieser künstlichen Hüft- oder Kniegelenke ersetzt werden, sind diese Zweitoperationen oft viel kompliziert und stellten für den Patienten eine erhebliche Beeinträchtigung dar.“ Das reiche beim Kniegelenk durch Verlust des Bandapparates bis hin zu achsgeführten Prothesen, bei Hüftprothesen bis hin zum Teilersatz des Beckens. „Und oft seien solche Folgeoperationen schon wenige Jahre nach der Erstoperation erforderlich“, so der Klinikchef.

Grifkas Fazit aus den aktuellen Erfahrungen im Klinikum Bad Abbach: Vor jeder Operation sollten Betroffene unbedingt eine Zweitmeinung einholen. „Immer wieder kommen Patienten zu uns, denen eine Operation empfohlen wurde, obwohl sie gar nicht nötig ist“, sagt Grifka. Vor allem die Zahl der Patienten unter 65 Jahren sei in der letzten Zeit spürbar gewachsen.

Nach Auffassung von Professor Grifka könnten in vielen Fällen bei Gelenkproblemen konservative Maßnahmen helfen oder auch gelenkerhaltende Verfahren angewendet werden. Die Orthopädische Uniklinik in Bad Abbach hat sich in den letzten Jahren auf die Entwicklung solcher Operationen vermeidenden Maßnahmen spezialisiert und erzielt damit gute Heilerfolge.

Start der Gesundheitsstudie „Nationale Kohorte“ in Freiburg

In den kommenden Jahren werden etwa 34.000 Bürgerinnen und Bürger aus Freiburg und dem Landkreis Emmendingen eine Einladung erhalten, an der bislang größten Gesundheitsstudie in Deutschland, der Nationalen Kohorte (NAKO), teilzunehmen. „Gemeinsam forschen für eine gesündere Zukunft“ istdas Motto der Studie. Sie hat zum Ziel, Ursachen und Früherkennungsmerkmale von Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes, Demenz und Herz- Kreislauf-Erkrankungen zu erforschen. Die NAKO-Studie wird von Universitäten, der Helmholtz-Gemeinschaft und Leibniz-Instituten gemeinsam durchgeführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie den Bundesländern gefördert.

Das Institut für Prävention und Tumorepidemiologie am Universitätsklinium Freiburg hat eines von bundesweit 18 NAKO-Studienzentren eingerichtet.