Lieferengpässe von Medikamenten in Deutschland

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Viele helfen nachweislich, bergen aber Risiken, beispielsweise für Herz oder Magen. Bei Opioiden und Cannabis geht es vor allem um psychische Folgen. Die Stiftung Warentest hat häufig gekaufte und verschriebene Wirkstoffe plus Kombipräparate sowie Cannabis bewertet. Sie sagt, welche nicht-opioiden Schmerzmittel geeignet oder wenig geeignet sind, und welche Mittel mit schwachen oder starken Opioiden wann sinnvoll sein können.

Medikamente können Schmerzen lindern, aber als Kehrseite Nebenwirkungen verursachen. In den USA begann die „Opioidkrise“ oft mit leichtfertig ärztlich verordneten Tabletten. Auch in Deutschland sollten Ärzte Opioide nur achtsam verordnen, mitunter sind sie aber unverzichtbar, zum Beispiel in der Akut- und Notfallmedizin.

Auch nicht-opioide Schmerzmittel können Nebenwirkungen haben. Manche Wirkstoffe erhöhen bei längerem Einsatz das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, andere schlagen eher auf den Magen oder können die Leber belasten. Selbst bei rezeptfreien Mitteln im Übermaß sind Nebenwirkungen möglich. Ab und zu eine Schmerztablette zu schlucken ist kein Problem – dann aber lieber keine Kombitabletten, raten die Arzneimittelexperten der Stiftung Warentest. Therapeutisch bietet der Mix keinen Vorteil, erhöht aber das Risiko für Nebenwirkungen.

Im Langzeiteinsatz bergen Schmerzmittel die Gefahr, durch Gewöhnungseffekte an Wirksamkeit zu verlieren oder sogar selber Schmerzen zu verursachen. Die Faustregel lautet daher: Schmerzmittel ohne ärztlichen Rat höchstens vier Tage am Stück und zehn Tage im Monat zu nehmen.

Bei verordneten Schmerzmitteln ist es am Arzt, individuell möglichst wirksame und schonende Schmerzmittel auszuwählen und die Behandlung regelmäßig zu überprüfen. Oft lässt sich Arznei einsparen, etwa durch Behandlung der Grunderkrankung oder ergänzende Maßnahmen wie Physio- oder Bewegungstherapie. Viele Ärzte verschreiben zu schnell Schmerzmittel. Daran sind die Patienten nicht ganz unschuldig. Viele Schmerzen können mit nebenwirkungsfreien Methoden sehr gut behandelt werden. Achtsamkeit und Geduld sind dabei sehr hilfreich.

Der Test Schmerzmittel findet sich in der März-Ausgabe der Zeitschrift test und ist online unter www.test.de/schmerzmittel abrufbar. Detaillierte Infos finden sich in der Medikamenten- Datenbank unter www.test.de/medikamente, Thema Schmerzen.

Berlin, 07.03.2019 Bislang haben Mediziner angenommen, dass es für ältere Menschen gesünder ist, wenn ihr Blutdruck auf unter 140/90 mmHg eingestellt wird. Forschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin haben jetzt festgestellt, dass diese Annahme nicht für alle Bluthochdruckpatienten gilt. Im Gegenteil: Bei Menschen, die älter als 80 Jahre sind oder die bereits einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten, steigt das Sterberisiko sogar. Veröffentlicht wurde die Studie jetzt im European Heart Journal*.

Etwa 70 bis 80 Prozent der über 70-Jährigen haben einen erhöhten Blutdruck, der langfristig lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall nach sich ziehen kann. Bei der Entscheidung, ob und wie Ärztinnen und Ärzte Menschen mit Bluthochdruck behandeln, richten sie sich nach den Empfehlungen der Fachgesellschaften. Laut den europäischen Leitlinien soll der Blutdruck bei über 65-Jährigen auf unter 140/90 mmHg eingestellt werden, um sie vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen. Diese Zielwerte gelten auch für über 80-Jährige, bei ihnen sind jedoch verstärkt individuelle Faktoren wie Begleiterkrankungen zu berücksichtigen. Die US-amerikanischen Fachgesellschaften empfehlen für alle Bluthochdruckpatienten, die älter sind als 65 Jahre, sogar eine Einstellung des Blutdrucks auf unter 130/80 mmHg. Welche Zielwerte nun tatsächlich für die Behandlung älterer Menschen mit Bluthochdruck die besten sind, ist Gegenstand einer aktuellen wissenschaftlichen Debatte.

In einer Beobachtungsstudie konnten Forschende der Charité jetzt zeigen, dass die medikamentöse Senkung des Blutdrucks auf unter 140/90 mmHg – und insbesondere auf unter 130/90 mmHg – nicht grundsätzlich eine schützende Wirkung hat. Grundlage der Analyse sind epidemiologische Daten von mehr als 1.600 Frauen und Männern, die zu Beginn der Studie im Jahr 2009 mindestens 70 Jahre alt waren und unter blutdrucksenkender Behandlung standen. Wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler feststellten, hatten bei den über 80-Jährigen diejenigen, deren Blutdruck bei unter 140/90 mmHg lag, ein um 40 Prozent höheres Sterberisiko als diejenigen, deren Blutdruck mehr als 140/90 mmHg betrug. Eine ähnliche Beobachtung machte die Forschungsgruppe bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie, die in der Vergangenheit einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erlitten hatten: Bei denjenigen, deren Blutdruck bei unter 140/90 mmHg lag, stieg das Sterberisiko sogar um 61 Prozent im Vergleich zu denjenigen, deren Blutdruck trotz der medikamentösen Behandlung oberhalb dieses Grenzwertes blieb. „Unsere Ergebnisse machen deutlich, dass die Behandlung eines erhöhten Blutdrucks bei diesen Patientengruppen individuell angepasst werden sollte“, erklärt Dr. Antonios Douros vom Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie der Charité. Der Erstautor der Studie betont: „Wir sollten davon abkommen, die Empfehlungen der Fachgesellschaften pauschal bei allen Patientengruppen anzuwenden.“

Erfasst wurden die epidemiologischen Daten im Rahmen der „Berliner Initiative Studie“, die von Prof. Dr. Elke Schäffner, Stellvertretende Direktorin des Instituts für Public Health der Charité, geleitet wird. Ihr Team befragte die Studienteilnehmer alle zwei Jahre zu ihren Erkrankungen und Medikamenten, maß Blutdruck und Nierenfunktion und analysierte Blut und Urin. Nach sechs Jahren untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit statistischen Methoden, inwiefern der zu Beginn gemessene Blutdruck mit dem Tod in Zusammenhang stand. Dabei wurden auch Einflussfaktoren wie Geschlecht, Body-Mass-Index, Raucherstatus, Alkoholkonsum, Diabetes und die Anzahl der blutdrucksenkenden Mittel berücksichtigt. „Als nächstes wollen wir untersuchen, welche Patientengruppen von einer Blutdrucksenkung tatsächlich profitieren“, erklärt Prof. Schäffner.

*Douros A et al., Control of blood pressure and risk of mortality in a cohort of older adults: the Berlin Initiative Study. Eur Heart J. 2019 Feb 25. doi: 10.1093/eurheartj/ehz071.

Berliner Initiative Studie

In der Berliner Initiative Studie (BIS) wird seit 2009 die Entwicklung der Nierenfunktion von rund 2.000 älteren Patientinnen und Patienten beobachtet. Ziel ist es, die medizinische Situation und Versorgung von über 70-Jährigen mit chronischer Niereninsuffizienz zu verbessern. Die BIS ist am Institut für Public Health der Charité angegliedert und wird von Prof. Dr. Elke Schäffner geleitet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie sind bei der AOK Nordost versichert. An der Durchführung der Studie sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Medizinischen Klinik für Nephrologie an den Charité-Standorten Campus Virchow-Klinikum und Campus Benjamin Franklin, des Vivantes Klinikums im Friedrichshain und des Instituts für Klinische Epidemiologie und angewandte Biometrie des Universitätsklinikums Tübingen beteiligt.

Diese Information ist eine Pressemitteilung:

Diese Information ist eine Pressemitteilung:

Über die neue Online-Plattform nebenwirkungen.eu können sich Menschen über Nebenwirkungen von Medikamenten informieren und ihren eigenen Verdachtsfall schnell, einfach und zentral melden.

Sechs Millionen Menschen in Deutschland haben nach der Einnahme von Medikamenten Nebenwirkungen. Doch pro Jahr werden nur etwa 28.000 Fälle gemeldet. Der Grund: Ein langer und umständlicher Meldeprozess. Die neue Online-Plattform nebenwirkungen.eu will genau diese Schwachstellen beheben und hat mit einem integrierten Meldetool eine einfache und schnelle Lösung gefunden, um die Arzneimittelsicherheit zu unterstützen. „Nebenwirkungen sind eine gesellschaftliche Angelegenheit. Spontanmeldungen werden dringend benötigt, um die Arzneimittelsicherheit zu steigern und Medikamente zielgerichteter zu verschreiben“, so Gründerin Friderike Bruchmann. Menschen, die eine Nebenwirkung vermuten, können sich auf Nebenwirkungen über bereits gemeldete Fälle informieren und ihren Verdacht einfach und schnell über Nebenwirkungen melden. Der Hinweis wird digital und pseudonymisiert an den Arzneimittelhersteller übermittelt und dort von Experten geprüft. Auf Wunsch kann der Patient über die Plattform seinen Arzt informieren. Der Service von Nebenwirkungen ist für den Nutzer komplett kostenfrei.

Das schafft kein Arzt ohne Hilfsmittel: Dosierungen, spezifische Indikationen und Kontraindikationen von tausenden Medikamenten durchsuchen, Wechselwirkungen prüfen und die individuell beste Kombination für den Patienten zusammenstellen. Wenn der Patient gar wie knapp jeder zweite Deutsche über 65 Jahren fünf oder mehr Medikamente einnimmt, kann die individualisierte Therapie zur zeitraubenden Herausforder

Professor Dr. med. Walter E. Haefeli ist Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg

ung werden. „Bei Polypharmazie erreichen die ärztlichen Entscheidungen eine solche Komplexität, dass ich mich frage, wie man sie ohne Hilfe im Kopf lösen will“, sagt Professor Walter E. Haefeli (Foto), Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Der ausgewiesene Experte für Klinische Pharmakologie plädiert deshalb dafür, sich zum Wohle der Patienten von Computerprogrammen bei Entscheidungen zur Arzneimitteltherapie helfen zu lassen. In seiner Keynote-Lecture beim Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) in Frankfurt wird Haefeli die Herausforderungen im Umgang mit aktuellen Arzneimittelinformationssystemen detailliert erläutern. Außerdem wird er aufzeigen, wie die Verordnungen mithilfe von IT-Unterstützung in Zukunft sicherer werden und sich stärker an den Präferenzen der Patienten orientieren könnten.

Viele der gängigen Informationssysteme, die Ärzte und Apotheker bereits nutzen, um Verordnungen auf mögliche Wechselwirkungen und andere Risiken zu prüfen, haben aus Haefelis Sicht einen erheblichen Schwachpunkt: „Sie produzieren unzählige Warnungen, von denen die allermeisten auf den jeweiligen Patienten gar nicht zutreffen.“ Diese Programme, die im klinischen Alltag Entscheidungen unterstützen sollen, führen häufig vor allem zu einer Entscheidung: sie wieder abzuschalten. „In manchen Studien werden 95 Prozent der Warnungen, die das Programm ausgibt, weggeklickt“, kritisiert Haefeli. Für die Folge dieses unnützen Warnens gibt es bereits einen Begriff: „alert fatigue“. Auf Deutsch: Alarmmüdigkeit. Unpassende Gefahrenhinweise könnten zudem dazu führen, dass ein Medikament vorsorglich abgesetzt wird, obwohl es dem Patienten nützt.

Haefeli weist zudem auf die Schwächen von verbreiteten Stand-alone-Systemen hin, die nicht an die Klinik- oder Praxissoftware angeschlossen sind. Sie könnten die Kofaktoren wie Begleiterkrankungen und aktuelle Laborwerte der Patienten nicht oder nur unzureichend berücksichtigen. Trotzdem rät der Klinische Pharmakologe zum Einsatz von Unterstützungssystemen. „Die Erfahrung zeigt, dass mithilfe des Computers eher evidenzbasiert behandelt wird“, sagt Haefeli, „weil Ärzte in diesen Situationen häufiger in der Literatur nachschlagen.“

Für die Zukunft wünscht sich Haefeli jedoch intelligentere IT-Unterstützung. Er forscht zusammen mit Kollegen an praxistauglichen Programmen. „Wir brauchen raffiniertere Software, die individualisierte Empfehlungen ausgibt“, so Haefeli. „Dafür muss sie tief in die Informationssysteme der jeweiligen Klinik oder Praxis integriert sein.“ Nur so könnten die Programme alle relevanten Daten des Patienten einbeziehen und dem Arzt Arbeit abnehmen. Dafür muss aber gewährleistet sein, dass entscheidungsrelevante Kofaktoren, wie zum Beispiel Allergien, verlässlich und maschinenlesbar kodiert und über Schnittstellen verfügbar sind.

Ein ideales Unterstützungssystem würde laut Haefeli zuerst anhand der Diagnosen, Beschwerden und Präferenzen eines Patienten seine Therapiebedürftigkeit einschätzen und ermitteln, welche Medikamente zur Behandlung seiner Krankheiten infrage kommen. Anschließend würde es anhand eines möglichst vollständigen Medikationsplans prüfen, ob in den aktuellen Verordnungen ein notwendiges Medikament fehlt. Ein Programm mit dieser Funktionalität gebe es bislang nicht auf dem Markt, so Haefeli. Es sei aber notwendig, um Untertherapie zu vermeiden. Erst danach sollte das Programm Doppelverordnungen, Dosierungsfehler und Wechselwirkungen überprüfen. „Das Programm muss dabei nicht nur Wirkstoffpaare anschauen, sondern auch riskante oder interagierende Dreier- und Viererkombinationen.“ Außerdem müsse die Software auch Begleiterkrankungen wie Nierenfunktionsstörungen berücksichtigen und gegebenenfalls die Dosierungsempfehlung entsprechend anpassen.

Eine so individuell optimierte Therapie führt jedoch nicht zwangsläufig zu weniger Verordnungen, wie Haefeli betont: „Nicht die Zahl der Medikamente ist entscheidend für eine gute Behandlung, sondern die richtige Gesamtmedikation, die den Lebenszielen des Patienten am besten entspricht.“ Ziel sei es, die Nebenwirkungen für die häufig multimorbiden Patienten zu verringern. Dass dies möglich ist, wurde sowohl anhand der deutschen FORTA-Liste, einer Positiv- und Negativliste für die Arzneimitteltherapie älterer Menschen, als auch mit den in Irland entwickelten STOPP/START-Kriterien, eines Tools zur Vermeidung von Untertherapie und riskanten Verordnungen, bereits gezeigt. Dabei erhielten die Studienteilnehmer nach der Umstellung im Schnitt genauso viele Medikamente wie zuvor, vertrugen diese jedoch besser. Allerdings ist eine solche händische Überarbeitung des Medikationsplans zeitaufwändig. „Für die FORTA-Liste dauert die Anpassung pro Patient etwa eine halbe Stunde“, so Haefeli. „Mit Software ginge das schneller. Der Arzt könnte in der gewonnenen Zeit andere Fragen klären, zum Beispiel die ständig wechselnden Therapieziele seines Patienten.“

Für die meisten der derzeit angewandten oder in Entwicklung befindlichen Unterstützungssysteme fehlen bislang gute Studien, die ihren Nutzen belegen. In einem ersten Schritt müssen Entwickler zeigen, dass ihr System so arbeitet wie vorgesehen. Anschließend müssen Studien belegen, dass die Anwender, also Ärzte und Apotheker, sich in ihren Entscheidungen von dem Hilfsprogramm beeinflussen lassen. „Für viele Systeme wurde dieser zweite Schritt gar nicht geprüft“, sagt Haefeli. In einem dritten Schritt sollte schließlich überprüft werden, ob die technische Entscheidungshilfe den Patienten einen Vorteil bringt. „Dabei kommt es auf Endpunkte an, die für geriatrische Patienten relevant sind“, so Haefeli, „also die Lebensqualität oder die Frage der Autonomie, also ob ein Umzug ins Pflegeheim vermieden werden kann. Solche Endpunkte wurden bislang in Studien aber kaum untersucht und sind selten das Behandlungsziel in Leitlinien.“

Auf dem Weg zu besseren Unterstützungssystemen für die ärztliche Entscheidungsfindung erhofft sich Haefeli einen Impuls aus der aktuellen Forschung zur Krebsbehandlung. In der Onkologie werden bereits heute für ausgewählte Patienten maßgeschneiderte Therapien mit Computerhilfe zusammengestellt. Das dort gewonnene Know-how müsse man auch in die Routineanwendung für andere Patientengruppen übertragen, so Haefeli.

Professor Dr. med. Walter E. Haefeli ist Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Nach dem Medizinstudium in Basel und Weiterbildungsaufenthalten an den Universitäten Stanford und Harvard habilitierte er sich 1995 an der Universität Basel in Innerer Medizin. 1999 wurde Haefeli auf den Lehrstuhl für Klinische Pharmakologie an der Universität Heidelberg berufen. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen die Erforschung von Arzneimittelwechselwirkungen und die Entwicklung von Techniken zur Individualisierung von Arzneimitteltherapien, unter anderem hinsichtlich der Bedürfnisse des einzelnen Patienten. Zur Bearbeitung dieser Herausforderungen forscht Haefeli bevorzugt nach IT-basierten Lösungen.

Professor Walter E. Haefeli, Universitätsklinikum Heidelberg

Keynote-Lecture: „IT-Unterstützung bei Polypharmazie – Herausforderungen, Hoffnungen und Träume”

DGG-Jahreskongress

Campus Westend – Hörsaal 4

Donnerstag, 28. September 2017, 14:15-15:00 Uhr

Frankfurt am Main

Die Apotheke vor Ort ist wichtig und sollte deshalb auch unterstützt werden. Immerhin leisten die Apotheken mit ihrem Notfalldienst einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Medikamenten.

Die Apotheke vor Ort ist wichtig und sollte deshalb auch unterstützt werden. Immerhin leisten die Apotheken mit ihrem Notfalldienst einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Medikamenten.

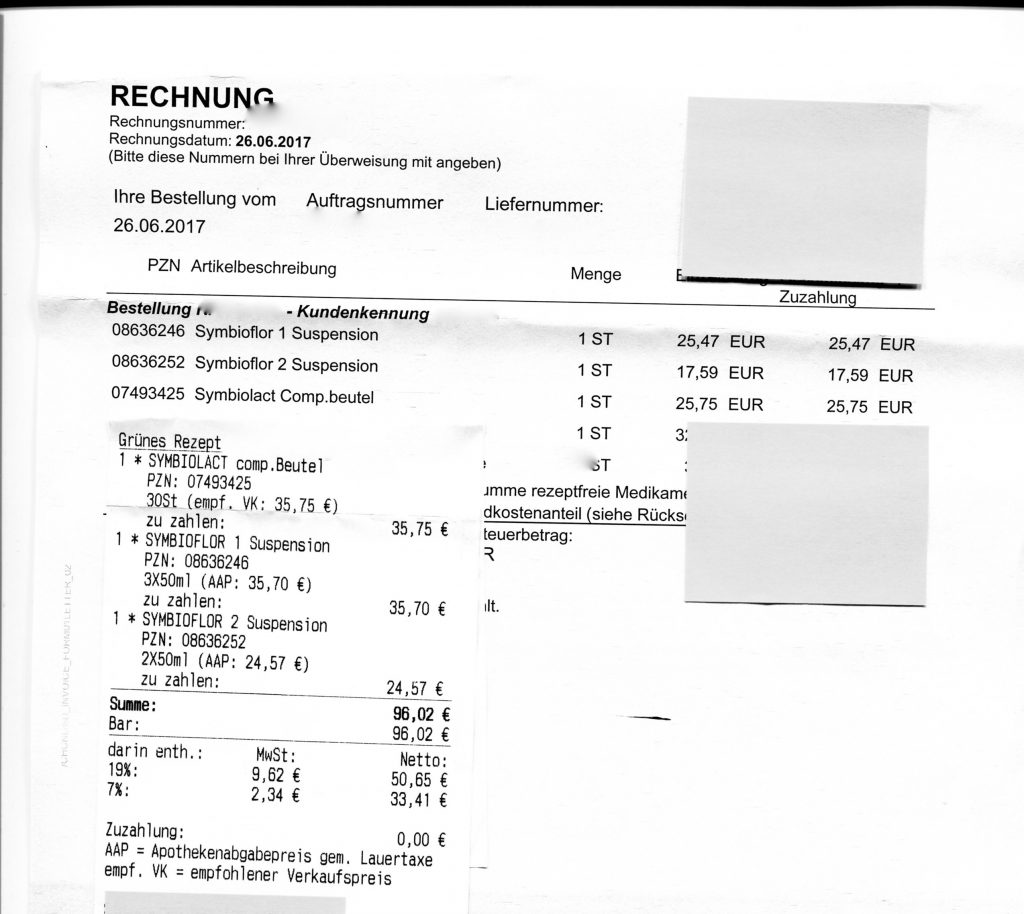

Vergleicht man jedoch die Preise der Apotheke Vorort und der einer Online-Apotheke im Bereich nicht-rezeptpflichtiger ärztlicher Verordnungen, kann es wie in diesem Beispiel hier zu erheblichen Preisunterschieden kommen. Diese Präparate werden von gesetzlichen Krankenkassen auch bei ärztlicher Diagnose und Verordnung nicht bezahlt. In diesem Beispiel hier muss der Patient die Präparate insgesamt 3 Mal kaufen. Da kommen schnell ein paar Hundert Euro zusammen.

Ein Patient spart beim Onlinekauf dieser 3 Präparate 27,21 €, da er anstelle von 96,02 € in der Apotheke vor Ort in der Online-Apotheke nur 68,81 bezahlt. Nimmt man den Betrag mal 3, da diese Menge insgesamt verordnet wurde, dann ist das eine Ersparnis von 81,63 €. Für einen Rentner, der gerade mal 1.200 € bekommt, ist das ein recht hoher Betrag. Weshalb die Vorort Apotheke so viel teurer ist, wollte man uns nicht sagen.

MEZIS beschließt „Manifest für bezahlbare Medikamente und eine bedarfsgerechte Arzneimittelforschung“

MEZIS beschließt „Manifest für bezahlbare Medikamente und eine bedarfsgerechte Arzneimittelforschung“Anfang Dezember fand in Berlin die MEZIS-Fachtagung „Leben – eine Kostenfrage ?!“ statt. Rund 50 ÄrztInnen, GesundheitswissenschaftlerInnen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft kamen zusammen, um die Auswirkung kontinuierlich steigender Arzneimittelpreise zu diskutieren.

In World-Café-Arbeitsgruppen beleuchteten die TeilnehmerInnen die Ursachen der Hochpreispolitik in der Arzneimittelindustrie und diskutierten Lösungsstrategien. Mit der Verabschiedung des „Manifests für bezahlbare Medikamente und eine bedarfsgerechte Arzneimittelforschung“ ging die zweitägige Fachtagung erfolgreich zu Ende.

War der Zugang zu Arzneimitteln bislang vor allem für Kranke im globalen Süden ein Problem, gefährdet die Preispolitik der Pharmaindustrie zunehmend die Versorgung von Patienten mit lebensnotwendigen Medikamenten auch in reichen Ländern. Dies ist sowohl bei Infektionskrankheiten wie Hepatitis C als auch bei nicht übertragbaren Krankheiten der Fall. „Die Behandlung einer Hepatitis C Infektion mit dem Medikament Sofosbovir der Firma Gilead kostet in Deutschland über 43.500 Euro. In armen Ländern sind diese Preise selbst bei großzügigen Preisnachlässen meist ein Todesurteil“, erklärt Dieter Lehmkuhl von MEZIS die dramatische Situation.

Um dieser Hochpreispolitik entgegenzutreten, haben die MEZIS-Experten im Rahmen der Fachtagung ein Manifest erarbeitet, in dem sie die Politik zum Handeln auffordern. Im Interesse von PatientInnen, Krankenversicherungen und SteuerzahlerInnen appellieren sie an Politikerinnen und Politiker für die Daseinsvorsorge mit Arzneimitteln zu fairen Preisen einzutreten. Sie fordern insbesondere:

1. Mehr Wettbewerb im stark von Patenten und anderen Monopolen geprägten Arzneimittelmarkt

2. Transparente Preisgestaltung und Bündelung der Verhandlungsmacht

3. Volle Transparenz der Kosten für Forschung und Entwicklung sowie der Ergebnisse klinischer Studien

4. Investitionen in Forschung und Entwicklung, um Medikamentenpreise unabhängig vom Marktprofit zu gestalten

Um den Wettbewerb im stark von Patenten und Monopolen geprägten Arzneimittelmarkt zu verstärken, fordert MEZIS unter anderem einen frühen Marktzugang für Generika, eine stärkere Orientierung der Preise und Erstattungsfähigkeit am Nutzen eines Medikaments sowie die bedarfsweise Anwendung von Zwangslizensen im Interesse öffentlicher Gesundheit.

„Es bedarf dringend einer Reform des derzeitigen Systems der Forschung und Entwicklung sowie der Bereitstellung von Medikamenten. Nur dann können wir künftig die Versorgung mit notwendigen Arzneimitteln zu bezahlbaren Preisen gewährleisten“, erklärt Dr. Christiane Fischer, Ärztliche Geschäftsführerin MEZIS. „Aus diesem Grund brauchen wir eine Arzneimittelpolitik, die sich am Patientenbedarf und an nachhaltigen Preisen orientiert und nicht am maximalen Profit der Pharmaindustrie“, ergänzt Peter Tinnemann, Wissenschaftler an der Charité-Universitätsmedizin Berlin.

Den gesamten Inhalt des Manifests finden Sie unter

www.mezis.de/manifest-fuer-bezahlbare-medikamente-und-eine-bedarfsgerechte-arzneimittelforschung

Schlaf reduziert die Übertragung zwischen Nervenzellen und schafft dadurch Platz für Neues und Wichtiges

Publikation in Nature Communications

Noch immer ist nicht eindeutig geklärt, weshalb Menschen und Tiere schlafen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg zeigen in einer am 23. August 2016 im Fachmagazin Nature Communications veröffentlichten Studie, dass im Schlaf die allgemeine Aktivität der als Synapsen bezeichneten Nervenzell-Verbindungen reduziert wird. Die meisten Verbindungen werden geschwächt, manche sogar ganz abgebaut. Nur wichtige Synapsen bleiben bestehen oder werden gestärkt. Dadurch schafft das Gehirn wieder Platz, um neue Informationen zu speichern. Diese als synaptische Plastizität bezeichnete Anpassungsfähigkeit ist eine wichtige Grundlage für Lernen und eine flexible Informationsverarbeitung. Der Abbau dürfte zudem Platz und Energie sparen, da beides im Gehirn zu einem Großteil von den Verbindungsstellen benötigt wird.

Nehmen wir tagsüber Informationen auf, werden im Gehirn Synapsen gestärkt oder neu angelegt. „Wir konnten jetzt erstmals beim Menschen zeigen, dass Schlaf die Synapsen wieder heruntergeregelt und damit Platz für neue Informationen schafft. Das Gehirn räumt also im Schlaf auf“, sagt Studienleiter Prof. Dr. Christoph Nissen, Ärztlicher Leiter des Schlaflabors an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. „Wird dieser Prozess durch Schlafmangel unterbunden, gerät das Gehirn in einen Sättigungszustand. Synapsen können dann nicht mehr ausreichend verstärkt oder neu aufgebaut werden. Entsprechend schwer fallen auch Lernen und flexible Informationsverarbeitung.“

Zunächst untersuchten die Forscher die allgemeine Aktivität der Synapsen im Gehirn, die auch als Gesamtverbindungsstärke bezeichnet wird. Mit Hilfe einer Magnetspule über dem Kopf der Probanden reizten sie einen Bereich im Gehirn, der für die Steuerung eines Daumenmuskels zuständig ist. Dieses Vorgehen wird als Transkranielle Magnetstimulation (TMS) bezeichnet. Nach Schlafentzug löste bereits ein deutlich schwächerer Reiz eine Kontraktion des Muskels aus, was ein Zeichen für eine hohe synaptische Verbindungsstärke ist.

Außerdem werteten die Forscher mittels Elektroenzephalografie-Messungen (EEG) die unterschiedlichen Frequenzen der Hirnströme aus. Schlafentzug führte dabei zu einem deutlichen Anstieg sogenannter Theta-Wellen. Vorangegangenen Tier- und Humanstudien zufolge ist dies ein weiteres Anzeichen erhöhter synaptischer Gesamtstärke. „Schlaf senkt die tagsüber gestiegene Gesamtstärke der Synapsen im Gehirn. Nach Schlafentzug bleibt die Aktivität dagegen auf einem hohen Niveau“, sagt Prof. Nissen.

Außerdem fanden die Forscher erstmals beim Menschen Hinweise für ein Prinzip, das eine dauerhafte Reizverarbeitung gewährleistet, die sogenannte homöostatische Plastizität. Sind die Synapsen durch lange Wachphasen bereits maximal aktiv, führen neue Reize oder Informationen nicht zu einer Stärkung, sondern zu einer Schwächung der Nervenzell-Verbindungen. Neu ankommende Reize können dann wieder normal verarbeitet werden. „Es ist anzunehmen, dass praktisch alle Funktionen des Gehirns dadurch beeinflusst werden, wie etwa Emotionsregulation, Konzentration oder Lernen“, sagt Prof. Nissen.

Im Experiment kombinierten die Forscher wiederholt die Reizung des motorischen Gehirn-Areals mit einem elektrischen Reiz am Arm, der ins Gehirn weiter geleitet wird. Findet eine Stärkung der Verknüpfung von Nervenzellen statt, kontrahiert sich der Daumenmuskel stärker als zuvor. Dieser Effekt zeigte sich nach Nachtschlaf. Nach Schlafentzug dagegen war die Kontraktion des Daumenmuskels sogar schwächer. Auf Verhaltensebene beobachteten die Freiburger Forscher zudem ein schlechteres Neulernen von Wortpaaren nach Schlafentzug.

Weiterhin fanden sie Hinweise darauf, dass der Wachstumsfaktor BDNF (brain derived neurotrophic factor) bei der Regulation der synaptischen Aktivität eine wichtige Rolle spielt. Es ist bekannt, dass BDNF nach normalem Schlaf die Neuverknüpfung von Nervenzellen und damit Lernen fördert. Die Forscher konnten nun zeigen, dass eine anhaltend hohe BDNF-Konzentration im Blut unter Schlafentzug eher zu einer Sättigung von Synapsen führte. „Das könnte erklären, warum manche Menschen Schlafmangel besser verkraften als andere“, sagt Prof. Nissen.

Die Erkenntnisse könnten zur Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten beitragen, etwa nach Schlaganfall oder bei depressiven Störungen. Bei diesen Erkrankungen ist es wichtig, Verschaltungen im Gehirn zu verändern. Hierzu könnten eine gezielte Beeinflussung des Schlaf-Wach-Verhaltens, aber auch andere Verfahren wie die transkranielle Gleichstromstimulation oder Medikamente mit neuen Wirkmechanismen auf Plastizität genutzt werden.

Original-Titel der Arbeit: Sleep recalibrates homeostatic and associative synaptic plasticity in the human cortex

DOI: 10.1038/ncomms12455

Viel hilft viel, denkt so mancher während der kalten Jahreszeit. Und kompensiert mangelnde Sonnenstunden und Bewegung mit Vitamin-Tabletten oder einer Extraportion Obst und Gemüse. Klingt gesund – kann sich aber ins Gegenteil verkehren, falls gleichzeitig Medikamente eingenommen werden. Denn die Ernährung kann die Wirkung von Arzneimitteln stark verändern, warnt Prof. Dr. Martin Wehling vom Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Die Folgen können erheblich, wenn nicht sogar tödlich sein.

Altersmediziner wissen es schon lange: Nehmen betagte Patienten zu viele Medikamente gleichzeitig ein, steigt durch diese Polymedikation (auch Multimedikation oder Polypharmazie genannt) die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Wechsel- und Nebenwirkungen. Aber auch als gesund geltende Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel können die Wirkung von Arzneimitteln verändern – und das ganz unabhängig vom Alter der Person.

„Es gibt nicht ohne Grund immer den Hinweis in Beipackzetteln, ob ein Medikament vor, beim oder nach dem Essen eingenommen werden soll“, sagt Prof. Dr. Martin Wehling. „Das muss beachtet werden, sonst kommt vom Wirkstoff im Blut entweder zu wenig oder zu viel an. So muss beispielsweise das Schilddrüsenhormon L-Thyroxin eine halbe Stunde vorher eingenommen werden, sonst interagiert es mit dem Essen und wird nicht richtig freigesetzt.“

Hierbei geht es Prof. Dr. Wehling weniger um Nahrungsergänzungsmittel oder Immunpräparate – „die sind oft komplett wirkungslos“ –, sondern um natürliche, unveränderte Lebensmittel. „Das Problem ist, dass die Leute glauben: Alles Pflanzliche ist gut, alles Chemische ist schlecht“, bringt es der Pharmakologe auf den Punkt. „Dabei kann auch Pflanzliches wie Johanniskraut und Grapefruit richtig giftig sein.“

Eine Warnung, die überrascht. Gilt doch Johanniskraut als Hausmittel mit stimmungsaufhellendem, stabilisierendem und angstlösendem Effekt. „Je nach Menge verursacht Johanniskraut drastische Wechselwirkungen“, sagt Prof. Dr. Wehling. Die Wirksamkeit von Statinen sei herabgesetzt, die Wahrscheinlichkeit für eine Digoxinvergiftung steige, ebenso das Risiko für eine Herz- oder Nierenabstoßung nach einer Transplantation. Außerdem gelte: „Vor einer Operation sollte Johanniskraut mindestens für fünf Tage abgesetzt werden, sonst kann es zu verstärkten Blutungen kommen.“

Ähnlich vernichtend auch das Urteil zur Grapefruit. „Sie ist ein Beispiel dafür, dass ein Nahrungsmittel keinen Ergänzungsstoff braucht, um richtig giftig zu werden“, stellt der Mannheimer Universitätsprofessor klar. Demnach führt der Stoff, der die Frucht bitter macht, zu massiven Interaktionen bei der Aufnahme von Arzneimitteln: Neben der Bioverfügbarkeit verändert sich die Wirksamkeit von Immunsuppressiva, Statinen und Kalziumantagonisten, was besonders für Herz- und Krebspatienten schwerwiegende Folgen haben kann. Prof. Dr. Wehlings Rat lautet daher knapp: „Esst keine Grapefruit wenn Ihr Arzneimittel einnehmt. Der Nutzen ist zu gering, die Gefahren sind zu groß. Schmecken tut sie (mir) sowieso nicht.“

Als fast genauso überflüssig stuft Prof. Dr. Wehling die Einnahme von Ginkgo-Präparaten ein. Diese erfreuen sich aufgrund ihrer angeblich positiven Wirkung bei Gedächtnis-, Konzentrations- und Durchblutungsstörungen sowie bei Schwindel, Ohrensausen und Kopfschmerzen großer Beliebtheit – was der Experte deutlich anders sieht: „Es ist ein völlig überflüssiges Mittel mit nur einer bekannten Wirkung, nämlich dass es Blutungen auslösen beziehungsweise die Wirkung von blutverdünnenden Arzneien verstärken kann.“

Auch für Naschkatzen und Koffein-Junkies hat Prof. Dr. Wehling schlechte Nachrichten: Wer eine Tüte Lakritz am Tag isst, riskiert Bluthochdruck. Dies wird verursacht durchs Glycyrrhizin, das in der Wurzel der Süßholzpflanze vorkommt. Koffein wiederum kann bei Personen, die an einer Herzmuskel- oder Herzkranzgefäßerkrankung leiden, ganz erhebliche Herzrhythmusstörungen auslösen. Noch gravierender sei das dem Experten zufolge bei Energydrinks. „Das Zeug ist wirklich giftig, weil es extreme Mengen an Koffein und anderen Stoffen enthält“, sagt er. „Es sind Fälle beschrieben, bei denen Jugendliche – die eigentlich keine Herzprobleme haben – einen Liter getrunken haben und gestorben sind.“

Für Prof. Dr. Martin Wehling ist das Problem auf einen Punkt zurück zu führen: „Koffein ist von seinen ganzen Charakteristika ein hochwirksames Medikament. Nur weil es in der Nahrung natürlich vorkommt, wird es nicht als solches untersucht und mit entsprechenden Gefahrenhinweisen versehen.“

Doch Koffein hat auch einen positiven, überraschenden Effekt speziell für alte Menschen. „Wenn man Patienten mit prädementiellem Syndrom, die an Schlaflosigkeit leiden, abends Kaffee gibt, dann werden sie ruhiger. Das sorgt für eine sogenannte paradoxe Schlafförderung. Abhängig von der individuellen Konstitution kann Koffein also ganz unterschiedliche Wirkungen haben.“

Pressemitteilung

Berlin, 16.10.2015 Rheumatologen der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der University of Massachusetts Medical School haben Erfahrungen mit bereits in Anwendung befindlichen Biosimilars ausgewertet. Biosimilars sind Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika. Sie versprechen, als effektive und verträgliche Medikamente nun für mehr Patienten verfügbar zu werden, nachdem die Patente bewährter Biologika auslaufen. Im aktuellen Fachmagazin Nature Reviews Rheumatology* gehen die Autoren insbesondere auf die Wirksamkeit von Biosimilars zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen ein, die in den vergangenen drei Jahren zugelassen wurden.

Biotechnologisch hergestellte Arzneimittel gehören zu den teuersten medizinischen Präparaten. Zunehmend gelangen nun Biosimilars auf den Markt, die zu einer Alternative werden. Dies betrifft insbesondere Präparate zur Behandlung von onkologischen Leiden und Autoimmunerkrankungen, darunter Medikamente, die bei rheumatischen Erkrankungen eingesetzt werden. Die Zulassungserfordernisse dieser Produkte sind unter Federführung der Europäischen Arzneimittelagentur seit 2006 Schritt für Schritt definiert worden, da Biosimilars Besonderheiten gegenüber klassischen Medikamenten aufweisen. Es handelt sich um komplexe Proteine, die nie identisch, aber für eine Zulassung ähnlich, englisch „similar“, in Wirkung und Verträglichkeit sein müssen.

Ein wesentlicher Unterschied zu den Ausgangsprodukten ist, dass Biosimilars zu deutlich niedrigeren Preisen als die Originale erhältlich sind beziehungsweise sein werden. „Die Einführung dieser Medikamente muss sehr verantwortungsvoll von erfahrenen Behandlern begleitet werden“, betont Prof. Dr. Thomas Dörner von der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und Klinische Immunologie der Charité. „Grundsätzlich muss die Entscheidung, welches Medikament ein Patient erhält, in der Hand des behandelnden Arztes bleiben. Ein automatisches Ersetzen der Mittel in den Apotheken, wie im Fall herkömmlicher Generika praktiziert, darf für Biosimilars nicht zugelassen werden“, so Prof. Dörner weiter.

Die Autoren haben in ihrer Arbeit die umfänglichen Biosimilar-Entwicklungen für fast alle Biologika untersucht, ebenso die weltweit stark variierenden Zulassungsregularien dieser Arzneimittel. Sie stellen heraus, dass mit der beginnenden klinischen Anwendung von Biosimilars in der Praxis unabhängige, nationale Register geschaffen werden müssen, in denen mögliche Nebenwirkungen dieser Medikamente erfasst werden. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass mit der Zulassung von Biosimilars wirksame Therapien und neue Behandlungsmöglichkeiten verfügbar werden. Zugleich sind Einsparungen insbesondere für die Therapie entzündlicher Erkrankungen in der Rheumatologie, der Dermatologie wie auch der Gastroenterologie absehbar.

Diese Information wurde als Pressemitteilung gekennzeichnet, weil wir aktuell nicht überprüfen können, ob die genannten Alternativprodukte in der Wirkung dem Original gleich sind. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt. Hier nochmals ein Hinweis auf das Buch „Wo ist der Beweis?“