Europaweit rufen Arzneimittelbehörden zur verstärkten Meldung von Nebenwirkungen auf

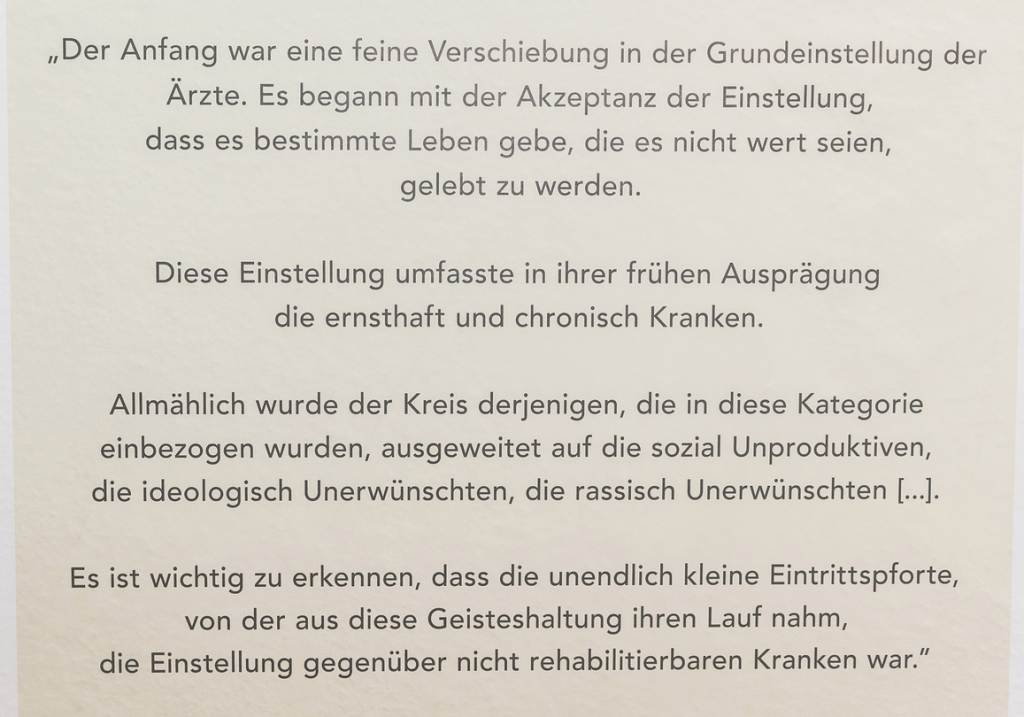

Zum zweiten Mal fordern derzeit alle europäischen Arzneimittelbehörden in einer gemeinsamen Kampagne Patientinnen und Patienten dazu auf, ihnen verstärkt Verdachtsfälle von Nebenwirkungen zu melden. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Meldungen von Nebenwirkungen, die nach der Einnahme rezeptfreier Arzneimittel aufgetreten sind. Denn auch bei diesen sogenannten OTC-Produkten können Nebenwirkungen auftreten, deren Meldung einen wichtigen Beitrag zur Arzneimittelsicherheit darstellen. OTC ist die Abkürzung des englischen Begriffs „Over The Counter“ und bedeutet wörtlich übersetzt „Über den Ladentisch“. Der Begriff bezeichnet alle nicht verschreibungspflichtigen Produkte und Arzneimittel zur Selbstbehandlung.

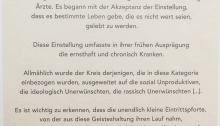

Pharmaunternehmen sowie Ärzte und Apotheker beziehungsweise deren Arzneimittelkommissionen sind über ihre jeweilige Berufsordnung zur Meldungen von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, den sogenannten Nebenwirkungen, verpflichtet. Diese Meldungen sind wichtig, um Arzneimittelrisiken möglichst schnell zu identifizieren, da die Behörden dazu auf belastbare Daten und Risikosignale aus der Praxis angewiesen sind. Sie filtern aus der Fülle der berichteten Symptome diejenigen heraus, die möglicherweise ein erstes Signal für eine bisher unbekannte Nebenwirkung sind.

„Ob nach der Einnahme verschreibungspflichtiger oder rezeptfreier Arzneimittel: Es ist in beiden Fällen wichtig, dass möglichst viele Verdachtsfälle von Nebenwirkungen gemeldet werden. Das hilft den Arzneimittelbehörden, Risikosignale so früh wie möglich zu erkennen und dann bei Bedarf wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz der Patientinnen und Patienten zu treffen“, so Prof. Dr. Karl Broich, Präsident des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Das BfArM informiert im Zusammenhang mit dieser Kampagne auch auf seinem Twitter-Kanal (https://twitter.com/bfarm_de) darüber, wie wichtig das Melden von Nebenwirkungen ist. Patientinnen und Patienten werden per Animation und über Tweets dazu aufgefordert, die Packungsbeilage zu lesen und die Anweisungen zur Dosierung und Einnahmedauer von Arzneimitteln zu beachten.

Erfahrungsgemäß werden nicht alle Verdachtsfälle gemeldet. Die Gründe dafür sind vielfältig. So informieren Patientinnen und Patienten ihren Arzt nicht über jede Beobachtung, oder der Zusammenhang zwischen einer Reaktion oder einem Symptom und dem Arzneimittel wird nicht hergestellt, weil beispielsweise die Symptome einer Grunderkrankung zugeordnet werden. Nebenwirkungen zu Arzneimitteln, die sich bereits länger auf dem Markt befinden, werden bekanntermaßen weniger häufig gemeldet als solche von neuen Arzneimitteln.

Sollte ein Verdacht noch nicht durch den Arzt oder Apotheker gemeldet worden sein, oder Betroffene sind unsicher, ob eine solche Meldung erfolgt ist, besteht für sie die Möglichkeit, diese Meldung auch selbst vorzunehmen. Das BfArM bietet dazu auf seiner Internetseite ein speziell für Verbraucher konzipiertes Online-Meldeformular an sowie einen Meldebogen, mit dem Verdachtsfälle auch per Brief oder Fax gemeldet werden können:

Wenn Sie den Verdacht einer Nebenwirkung melden möchten, beachten Sie bitte auch folgende Hinweise:

- Die Meldung der Nebenwirkung ersetzt nicht den Arztbesuch. Nur der behandelnde Arzt kann und darf beurteilen, ob beispielsweise eine Dosisreduktion oder gar ein Absetzen des verdächtigten Medikaments notwendig und medizinisch sinnvoll ist.

- Die medizinische Beurteilung des Falles durch einen Arzt oder eine Ärztin, die den Patienten und die medizinischen Hintergründe gut kennt, stellt eine wichtige Informationsquelle dar. Eventuell vorhandene Arztbriefe oder Krankenhausberichte sollten der eigentlichen Meldung daher zusätzlich beigefügt werden.

Die Daten werden über eine gesicherte Verbindung in die Datenbank übermittelt und selbstverständlich vertraulich behandelt.

Beobachtung von Arzneimitteln nach der Zulassung

Die Kenntnisse über die Sicherheit von Arzneimitteln sind zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Zulassung nicht vollständig. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass die klinische Erprobung eines Arzneimittels an einer relativ geringen Zahl von Patienten durchgeführt wird. Seltene oder sehr seltene unerwünschte Wirkungen, Wechselwirkungen oder andere Risiken im Zusammenhang mit der Arzneimittelanwendung können in klinischen Prüfungen üblicherweise nicht erkannt werden. Diese Patientinnen und Patienten sind zudem unter verschiedenen Aspekten für die klinische Prüfung besonders ausgewählt worden, was nicht notwendigerweise den Bedingungen bei der breiten Anwendung des Arzneimittels entspricht.

Das Arzneimittelgesetz der Bundesrepublik Deutschland sieht deshalb vor, dass nach der Zulassung eines Arzneimittels die Erfahrungen bei seiner Anwendung fortlaufend und systematisch gesammelt und ausgewertet werden. Dies ist eine der Aufgaben des BfArM und des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI). Die Meldung von Verdachtsfällen auf Nebenwirkungen ist hierzu ein wichtiger Baustein.