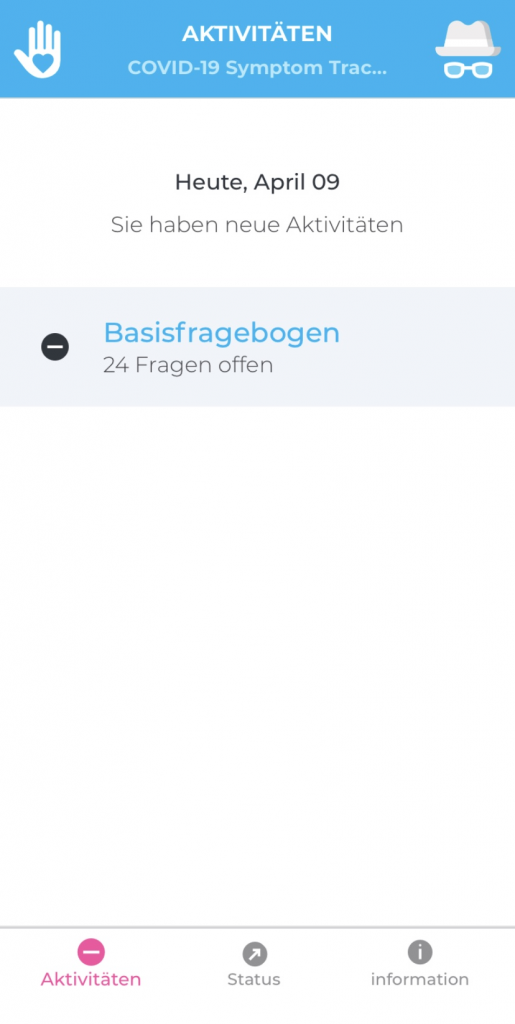

CoroNotes hilft mit anonymen Gesundheitsdaten, die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus besser zu verstehen

Für die Covid-19-Forschung kann CoroNotes eine große Hilfe sein. Denn mit der App lassen sich dringend benötigte Daten zu Infektionen mit Sars-CoV-2 schnell und effizient erheben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Tübingen AI Center, einer gemeinsamen Einrichtung der Universität Tübingen und des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme, haben die App zusammen mit Medizinern der Universitätsklinik Tübingen entwickelt. Ziel des Projekts ist es, mit freiwilligen und anonymen Angaben medizinische und wissenschaftliche Studien zum neuartigen Coronavirus zu unterstützen und damit wichtige Einblicke in die Ausbreitung und Verläufe der durch das Sars-CoV-2 hervorgerufenen Krankheit Covid-19 zu gewinnen. Die kostenlose App ist ab sofort im GooglePlay verfügbar. In Kürze wird sie auch im Apple App-Store veröffentlicht.

Stand 17.04.2020

„Mit CoroNotes haben wir eine Plattform geschaffen, die Nutzern die Möglichkeit bietet, jeden Tag an der Erforschung des Virus teilzuhaben“, sagt Bernhard Schölkopf, Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme und Co-Direktor des Tübinger AI Center. Die Nutzer bleiben dabei völlig anonym. Sie brauchen täglich nur ein paar Fragen zu ihrem Gesundheitszustand und zu eventuellen Symptomen zu beantworten. Aus diesen Daten können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann Rückschlüsse auf Krankheitsverläufe ziehen, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen könnten. „So können alle User einen Beitrag zur wissenschaftlichen Erforschung dieses Virus leisten,“ sagt Schölkopf. „Wir hoffen, mithilfe der erfassten Daten zur Beantwortung wichtiger Fragestellungen beitragen zu können – beispielsweise, welche Behandlungen am wirksamsten sind, wie möglichst zuverlässige Diagnosen gestellt werden können, oder auch wie die Immunität gegen das Virus nachgewiesen werden kann.“

Hoffnung auf bessere Frühindikatoren für schwere Krankheitsverläufe

Anhand eines einfachen Fragebogens, den die Nutzerinnen und Nutzer der App täglich in weniger als einer Minute auf ihrem Smartphone oder Tablet ausfüllen, werden wichtige Informationen über die Covid-19 Pandemie gewonnen. Zum Beispiel, ob sie sich an dem jeweiligen Tag wohl fühlen oder aber Kopf- und Gliederschmerzen haben, eventuell sogar Fieber. Jeder Tag zählt, auch wenn sie sich gesund fühlen. Die Forschenden hoffen, mit den Daten bessere Frühindikatoren für schwere Krankheitsverläufe identifizieren zu können, oder geeignete Personen für medizinische Studien ansprechen zu können, die einen besonders großen Erkenntnisgewinn für den Umgang mit Covid-19 versprechen. Auch sollen die Daten helfen, Epizentren der Pandemie früher ausfindig zu machen.

Die Plattform soll in Zukunft auch anderen Forschenden und Medizinerinnen und Medizinern zur Verfügung stehen, um in Studien Hypothesen zum Beispiel zum Einfluss bestimmter Medikamente oder den Zusammenhang mit bestimmten Vorerkrankungen zu überprüfen. Dafür können bei Bedarf zusätzliche Informationen abgefragt und mit der bisher erfassten Gesundheitshistorie zusammengeführt werden. Dieses Zusammenspiel erlaubt es, bestimmte Fragestellungen innerhalb sehr kurzer Zeit beantworten zu können.

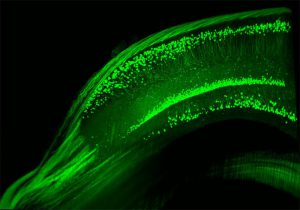

„Die Covid-19-Pandemie entwickelt sich sehr dynamisch. Damit die Wissenschaft möglichst schnell Lösungen entwickeln kann, ist die Verfügbarkeit von Daten entscheidend,“ sagt Matthias Bethge, Professor für Computational Neuroscience und Machine Learning der Universität Tübingen und Co-Direktor des Tübingen AI Center. Sein Spezialgebiet ist es, aus vielen Daten Muster und Zusammenhänge zu erkennen. „Es zählen also die Beiträge jedes Einzelnen. Daher hoffen wir, dass viele Menschen CoroNotes herunterladen und nutzen,“ so Bethge.

Nutzer teilen Daten freiwillig und bleiben anonym

Er betont: „Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Nutzer der App keine unnötigen Daten preisgeben, die sie nicht preisgeben möchten.“ CoroNotes wird den strengen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gerecht. Zum einen erhebt CoroNotes nur Daten von Nutzern, die sich aktiv zum Teilen gewisser Daten entscheiden – Daten werden nicht automatisch erfasst. CoroNotes ist keine Tracking- oder Tracing-App, und erfasst keine Bewegungsprofile oder Kontakte mit anderen Personen. Darüber hinaus bekommen Nutzer bei der Anmeldung ein zufällig ausgewähltes Pseudonym und müssen weder Telefonnummer noch Emailadresse angeben. Damit bleiben sie anonym und die App erhebt ausschließlich die selbst angegebenen Gesundheitsdaten. Nutzerinnen und Nutzer können jederzeit ihre eigenen Daten herunterladen oder nachträglich löschen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilen diese anonymisierten Daten mit in Europa ansässigen öffentlichen Gesundheitsorganisationen, akademischen Forschungseinrichtungen oder gemeinnützigen Organisationen – wiederum unter Einhaltung den strengen Datenschutzrichtlinien der DSGVO. Die Daten dürfen dabei ausschließlich für Forschungs- und Analyseprojekte mit direktem Bezug zu Covid-19 verwendet werden.